5. 家計調査から見るハロウィン消費:お菓子が動かす「季節イベント」経済

ハロウィンといえばお菓子がつきもの。ここで、総務省統計局の「家計調査」の四半期別データから、お菓子の消費動向を見てみましょう。

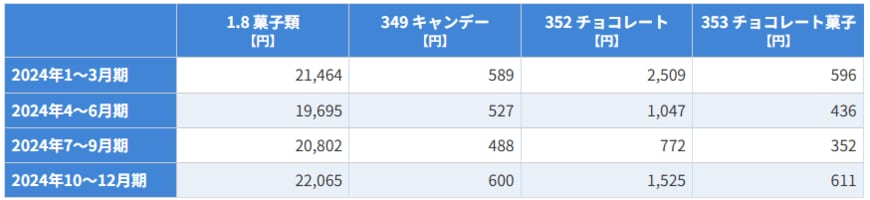

5.1 【種類別・四半期】家計調査における「菓子類」消費額(2024年)

2024年1〜3月期

- 菓子類:2万1464円

- キャンデー:589円

- チョコレート:2509円

- チョコレート菓子:596円

2024年4〜6月期

- 菓子類:1万9695円

- キャンデー:527円

- チョコレート:1047円

- チョコレート菓子:436円

2024年7〜9月期

- 菓子類:2万802円

- キャンデー:488円

- チョコレート:772円

- チョコレート菓子:352円

2024年10〜12月期

- 菓子類:2万2065円

- キャンデー:600円

- チョコレート:1525円

- チョコレート菓子:611円

2024年の「菓子類」消費額を四半期別に見ると、ハロウィンを含む「2024年10月~12月期」が22,065円と最も高いことがわかります。ハロウィンに加え、クリスマスや年末年始といったイベントが重なる時期であるため、お菓子全体の消費が増加していると考えられます。

とくに、ハロウィンと関連性の高い「キャンデー」の消費額は、10月~12月期が600円と、他のどの四半期よりも高くなっています。ハロウィンで配るためのお菓子としてキャンデーが選ばれていることが影響しているかもしれません。

一方で「チョコレート」や「チョコレート菓子」の消費は、バレンタインデーやホワイトデーのある「1月~3月期」が最も高い結果となっています。

四半期別のお菓子の消費動向を見てみると、時期によって消費されるお菓子の種類が異なる様子が見て取れます。ハロウィンやクリスマスといった季節イベントが消費行動に少なからず影響を与えているとわかりますね。

6. まとめにかえて

ハロウィンの楽しみ方は大きく変化しており、仮装をして街に繰り出すスタイルよりも、自宅での飾り付けやお菓子作りといったプライベートな楽しみ方が主流になりつつあることがわかりました。

コロナ禍でお家での楽しみ方が広まったことも一因としてあるかもしれません。一方、とくに若年層の間ではハロウィンが「推し活」の舞台として定着しています。

アニメやゲームのキャラクター、アイドルなどの「推し」の仮装をしたり、推しカラーを身につけたりすることで、ハロウィンという特別な日をより自分らしく楽しんでいるようです。

とはいえ、この時期はお菓子の消費額が増えるのも事実。従来の「お菓子をもらう」というイベントとしてのハロウィンも根強くあることがわかります。

今後もハロウィンは、人それぞれの楽しみ方ができるイベントであり続けるでしょう。

参考資料

LIMO・U23編集部