物価の高止まりが続くなか、生活保護を利用する世帯にも支援の幅が広がります。

厚生労働省は2025年10月から2年間、生活扶助の基準額に一人あたり月1500円を特例的に上乗せすることを決めました。

これまでの加算は月1000円でしたが、物価や生活費の上昇を踏まえてさらに引き上げられる形です。

生活保護を受けている人の多くが高齢者世帯や単身世帯であり、今回の措置は日々の生活費を少しでも支える狙いがあります。

本記事では、生活保護の仕組みや算出方法、今回の基準額引き上げの内容について詳しく解説します。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

1. そもそも「生活保護」とは?受給者は約200万人

そもそも「生活保護」とは、病気や失業などさまざまな事情によって生活が困難になった人に対し、憲法25条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立を支援する制度です。

生活保護は、以下の条件を満たした上で、世帯の収入が国の定める保護基準額(最低生活費)に満たない場合に利用できます。

- 能力の活用:働ける能力を最大限活用すること

- 資産の活用:預貯金や不動産など生活維持に使える資産を利用すること

- 他制度の活用:年金や各種手当など他の制度を先に利用すること

厚生労働省が2025年9月3日に公表した最新の調査結果から、生活保護と高齢者の現状について見ていきましょう。

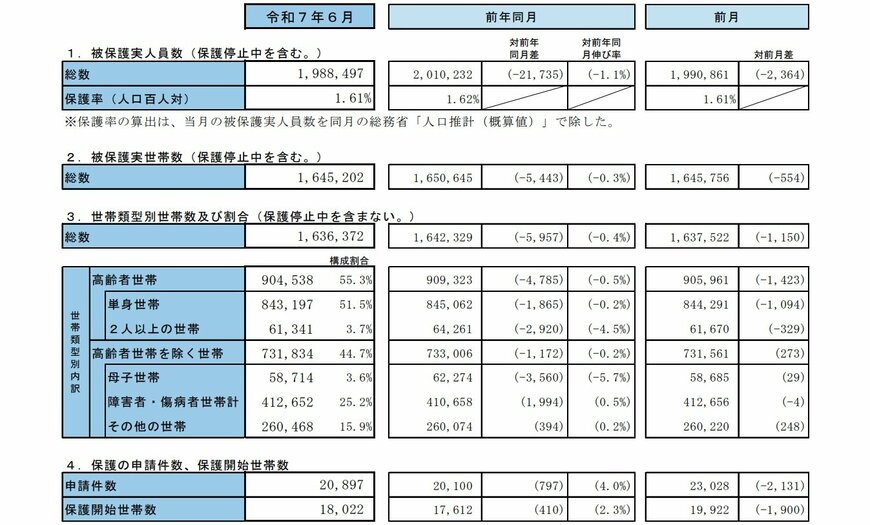

厚生労働省が公表した最新の「生活保護の被保護者調査(令和7年6月分概数)」によると、2025年6月時点で生活保護を受けている人は全体で198万8497人(前年同月比2万1735人減)、総世帯数は164万5202世帯(同5443世帯減)と、受給者・世帯数ともに前年より減少しています(※保護停止中を含む)。

世帯別に見ると「高齢者世帯」が55.3%を占めており、その内の大半が「単身世帯」となっています。

生活保護を利用している世帯の大半は高齢者や病気・障害を抱える人々であり、働き盛り世代であっても就労が難しい状況にあるケースが多いことがわかります。