日が暮れるのが早まり、秋の気配を感じる季節になりましたね。近年、共働き世帯は専業主婦世帯を大きく上回り、いまや「夫婦共働き」が一般的なライフスタイルとなっています。

ところが、家事や育児の分担は必ずしも均等ではないようです。掃除、洗濯、料理、買い物、ゴミ出し、育児や介護…家の中の家事は数え切れないほどあります。しかも一つひとつは単純に見えても、洗濯ならポケットの確認や仕分け、干す・畳むまで複数の工程があり、料理や買い物も献立づくりや在庫確認といった“名前のない家事”が隠れています。

共働き世帯といっても、夫婦の働く時間や生活環境、家庭の事情によって家事の負担割合は異なり、一概に「理想の分担」が決まっているわけではありません。だからこそ、夫婦で話し合い、互いに納得できる分担を見つけていくことが大切です。

そこで今回は、最新データをもとに共働き世帯と専業主婦世帯の実態を整理し、家事分担の理想と現実、さらに平均的な収入や貯蓄額についても見ていきます。

1. 「共働き世帯」と「専業主婦世帯」どちらが、どれくらい多い?

まずは共働き世帯と専業主婦世帯の世帯数を確認しましょう。

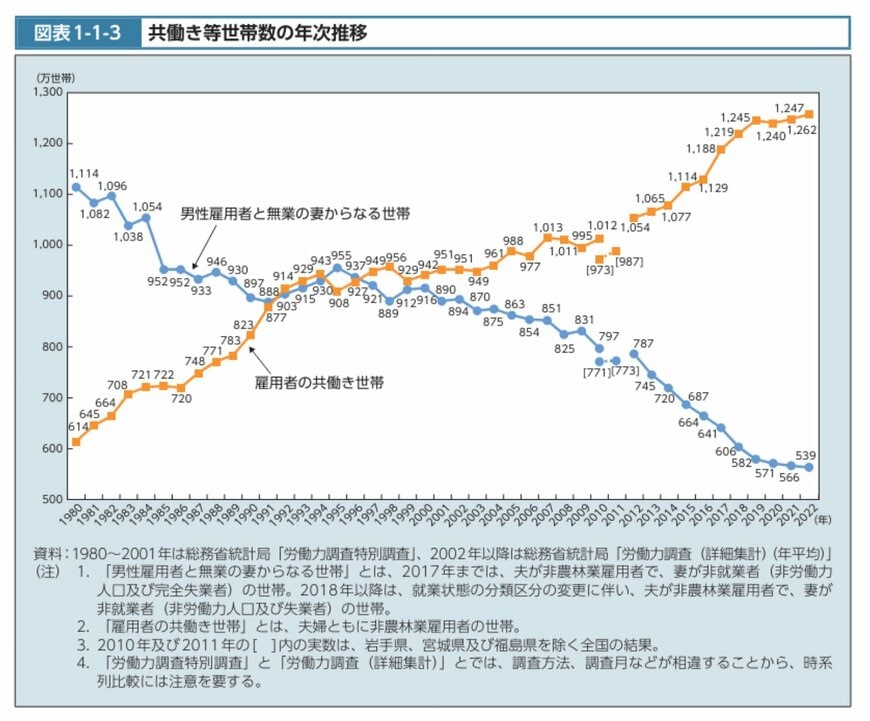

厚生労働省の「令和5年版厚生労働白書」によると、2022年の共働きの世帯数は1262万世帯でした。一方、専業主婦世帯数は539世帯。共働き世帯数は、専業主婦世帯数の2倍超であることがわかります。

また、共働き世帯数は1980年〜2022年の42年間、おおむね右肩上がりに増え続けています。