2. 交換手がいた時代の文明堂の番号が「2番」だった

「電話は2番」の由来は、日本で電話が普及した1890年代にまでさかのぼります。

当時は電話と電話の間に交換手と呼ばれる人がいて、交換手に相手の番号を伝えて回線をつなげてもらう仕組みでした。その番号が文明堂の場合は「2番」だったのです。

この「電話は2番」はキャッチフレーズ化し、文明堂のCMにも採用されることに。「カステラ一番、電話は二番、三時のおやつは文明堂」というCMソングに聞き覚えがある人も多いのではないでしょうか。

ポストには多数のいいねに加え、リプライ欄には

- 「ついに知らない世代が出てきた」

- 「電話が2番だったのよね」

- 「そっか、知らないか…」

- 「このカステラを見て頭の中で曲が流れる人は同世代」

など、多くのコメントが寄せられました。

投稿の経緯を伺うと、「パッケージが可愛いなと思い、スーパーで文明堂さんのおやつカステラを購入したところ、側面に謎解きパズルのようなイラストが描いてあったので、解明しようと頑張って考えていたのですが全然解き明かすことができなかったため、Xに投稿しました」と@kakapo_researchさん。

投稿の反響については「私の投稿が『2はなんなんだ』という曖昧なものだったため、そもそもイラストが何か分かっていない(黒電話を知らない)といった説も出ていて、おもしろかったです。また『電話は2番』の由来も知れて、とても勉強になりました」と話してくれました。

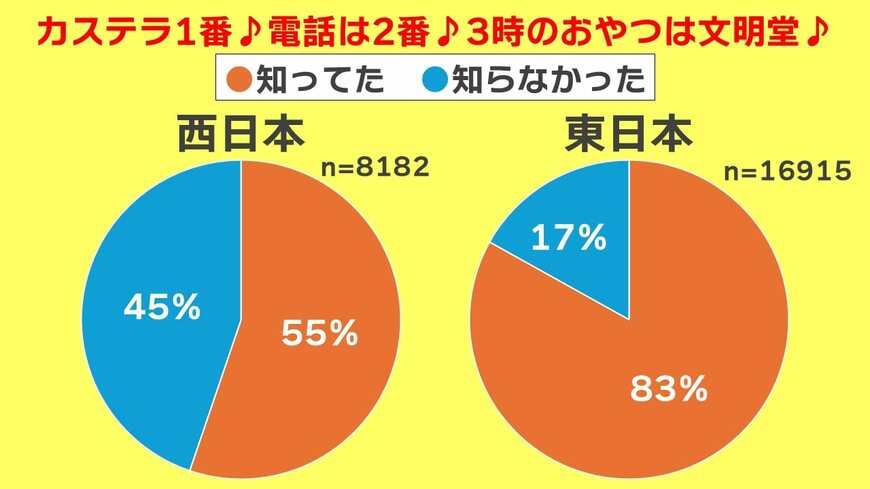

ちなみに@kakapo_researchさんがX上で実施したアンケートによると、CMソングの認知度は東日本と西日本とでかなり差があるとのことでした。

@kakapo_researchさんは、普段は科学と人をつなぐバーチャルサイエンスコミュニケータ「北白川かかぽ」として活動しています。YouTubeで動画を配信しているので気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

1と3は分かるけど、2はなんなんだ pic.twitter.com/6SXAmiGkDg

— 北白川かかぽ🐤🥝内閣府主催 第7回宇宙開発利用大賞PRキャラクター (@kakapo_research) August 28, 2025

アンケートの結果、東日本と西日本とで「カステラ1番♪電話は2番♪」の認知度に大きな差があることが明らかになりました。

— 北白川かかぽ🐤🥝内閣府主催 第7回宇宙開発利用大賞PRキャラクター (@kakapo_research) August 30, 2025

世代差だけじゃないので、みんな落ち込まないで! pic.twitter.com/jz0tIS2WKI