2. 住民税非課税世帯の実態とは

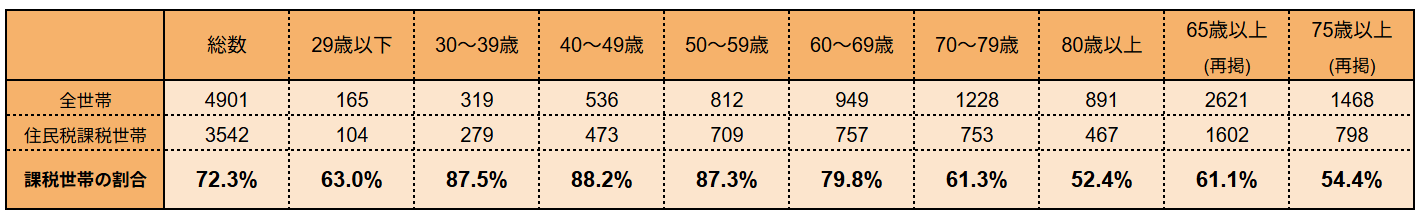

給付金の対象となる住民税非課税世帯は、どういった人が該当するのでしょうか。まずは、厚生労働省の「令和6年国民生活基礎調査」で、住民税非課税世帯の内訳を年齢別に見てみましょう。

出所:厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査」(第131表)をもとにLIMO編集部作成

※全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯が含まれます。

※総数には、年齢不詳の世帯が含まれます。

※住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯が含まれます。

注記のとおり課税の有無不詳世帯が含まれるため正確に把握はできませんが、60歳代以降、住民税「課税」世帯の割合が低くなっています。

65歳以上の高齢者世帯のうち、住民税が課税されている世帯は約6割です。この割合は、75歳以上になると約5割に下がり、高齢になるほど給付金の対象となる住民税非課税世帯の割合が高まることがわかります。

3. 世代ごとに異なる支援の受け止め方

給付金制度は、暮らしの支えが必要な世帯を助けるために作られています。なかでも高齢者世帯が対象になることが多いのは、高齢化が進み、年金を中心に生活している人が増えているためです。

一方で、現役世代も税金や社会保険料をしっかり負担しています。少子高齢化で社会保障にかかる費用が増える中、「負担ばかり重くなっている」と感じる人も少なくありません。しかも、物価高の影響はすべての世代に及んでいます。そのため、「どの世代に、どんなかたちで支援が届くのか」という点は、多くの人が気になるテーマになっています。

さらに、資産の保有状況も背景にあります。J-FLECの「家計の金融行動に関する世論調査」によれば、30歳代(二人以上世帯)では資産が十分に蓄えられていない世帯が多い一方、60歳代(二人以上世帯)では3000万円以上の資産を持つ割合が高くなっています。ただし、住民税の算定は主に所得を基準としており、資産額そのものは直接反映されないため、「資産を持っていても給付対象になる」場合があります。

加えて、老後の主な収入源である公的年金の水準は、国民年金で月額5万7584円、厚生年金で月額14万6429円(いずれも平均額)となっています。現役世代の給与と比較すると必ずしも高水準とは言えません。生活支援の必要性が一定程度存在することがわかります。

こうした背景をふまえると、「住民税非課税世帯=すべてが生活に困っている世帯」とは一概に言えません。また、「給付金は高齢者ばかりに偏っている」といった見方も、必ずしも制度全体を説明できるものではありません。

実際には、さまざまな世帯の事情が関わっており、その複雑さが制度を理解しにくくしていると考えられます。

次章では、住民税非課税世帯の基準と課題を解説します。