9月も値上げが続いています。物価高が家計を圧迫する中、参院選の公約にもあった「2万円給付」の行方に注目が集まっています。

「10万円」「5万円」「3万円」と、近年は毎年のように給付金が支給されてきました。給付対象の多くは、住民税非課税世帯です。

過去10年間で実施されてきた給付金には、どういったものがあるのでしょうか。また、住民税非課税世帯には、どういった特徴があるのでしょうか。この記事では、給付金の歴史や住民税非課税世帯の実態、給付金のあり方を解説します。

1. 過去10年の住民税非課税世帯への給付を振り返ろう

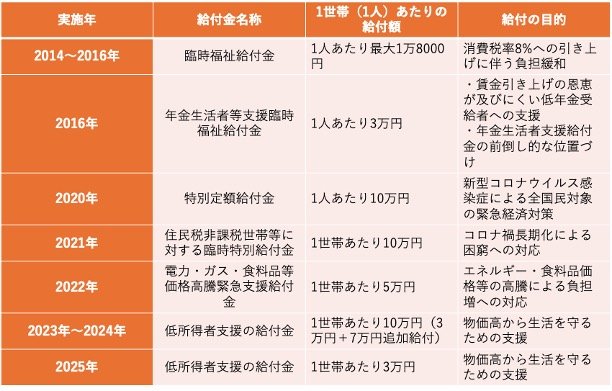

まずは、過去10年間で行われてきた住民税非課税世帯への給付を振り返ってみましょう。(詳細以下画像)

基本的には、社会・経済情勢の変化にあわせて実施されています。それぞれを分類すると、大きく3つに分けられます。

- 2014〜2016年:消費税増税による負担増への対策

- 2020〜2022年:新型コロナウイルスによる経済冷え込みへの対策

- 2023〜2025年:国内の物価高への対策

2014年から2016年に行われた給付は、消費税増税への対応が目的です。

2014年4月に、社会保障制度を維持するために、それまで5%だった消費税率は8%に引き上げられました。これにより国民全員の負担が増えましたが、とくに収入の少ない住民税非課税世帯への影響は大きいものでした。負担を緩和するため、政府は臨時福祉給付金や年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給したのです。

2019年に消費税が10%に引き上げられてから半年もせずに、国内外で「新型コロナウイルス」が蔓延しました。外出自粛により経済全体が冷え込んだことから、消費を促進すべく国民全員に10万円が支給されました。2021年には住民税非課税世帯に対象を絞り、さらに10万円を支給しています。

世界的なコロナ禍が落ち着きかけた2022年〜2023年から、ウクライナ侵攻に加えて円安が急速に進み、国内の物価上昇が目立つようになりました。物価高への対策として、住民税非課税世帯を対象に、2022年には1世帯あたり5万円、2023〜2024年には最大10万円の給付が実施されました。2025年1月ごろから最大3万円の給付が実施されたのは、記憶に新しいでしょう。

次章では、住民税非課税世帯の実態を解説します。