3. 【chocoZAPメディカルを体験】試して分かった3つのポイント

今回の体験会では受検するユーザーと同様に、Webで予約をとり、クリニックで検査を受け、結果が出るまでの一連の流れを体験しました。筆者のリアルな感想を3つのポイントで紹介します。

3.1 所要時間は最短15分!スピード感に感動

まず、もっとも印象的だったのが、手軽さとスピード感です。

chocoZAPメディカルの予約はWebで簡単な個人情報/検査の種類/診察時間を選択するだけで、事前の準備は必要がありません。クリニックに到着したら、事前にメールで届くQRコードをかざして受付完了。少しの待機時間を経て、呼び出しがかかったら検査室に入室し、指定した検査を受けます。

筆者は頭部MRIを選択しましたが、検査時間は想像よりずっと短く、医療スタッフの方から注意事項を聞き、マシンの中で横になり、5分程度で終了。初めての受検ということもあり、身構えていましたが、まったく体への負荷はなく、少し拍子抜けしたほどです。

検査終了後は支払いなどもないので、すぐに退店。メディア向けの説明時間を除くと、入店から約15分というスピード感でした。これならなにかの用事のついでに、ふらっと立ち寄るということも問題なくできそうです。

3.2 検査するのはRIZAPではなく専門の医療機関

chocoZAPメディカルについては「RIZAPに高度の医療行為をまかせて大丈夫?」という声も聞かれます。ただ、この認識には誤解があり、RIZAPはあくまで連携先で、検査を行うのは専門の医療機関です。

同クリニックには診療放射線技師が常駐しており、マシンは「大学病院レベルの最新モデル」が導入されています。「追加料金なしのサービスだから、質も良くない」ということはまったくありません。

また、chocoZAPメディカルの提携医療機関は通常のクリニックとしての機能もあり、事前に医師に相談して受検内容を決めたり、結果にもとづくフィードバックを受けたりすることも可能です。医師によるフィードバックは別料金になりますが、せっかく受検したならと利用される方は多いそうです。

3.3 予防医療への意識が変わる詳細な検査結果

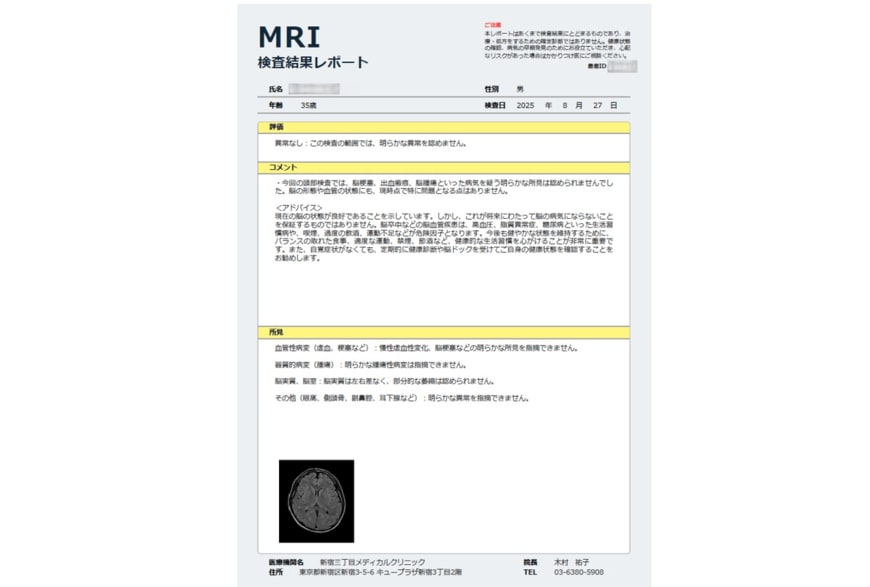

検査結果は、専門機関で読影医(レントゲン写真から病気の有無や状態を評価する専門家)とAIによる分析を経て、3週間程度で手元に届きます。結果を待っている期間は「もしなにかあったらどうしよう…」という不安も多少ありましたが、筆者の検査結果は「異常なし」で一安心しました。

検査結果レポートには、所見の有無・アドバイスを含む、医師からのコメント・症状ごとの所見が詳細に記載されています。今回は「異常なし」ということで、いずれの所見もありませんでしたが、「頭部のMRI検査を実施すると、こういうことが分かるんだ」という気づきを得ることができました。

また、検査結果を待つ時間も含めて、日頃は意識していなかった病気のリスクと向き合う良いきっかけにもなりました。予防医療は大事ということは分かっていても、なんとなく自分事として捉えられていない人は多いはず。筆者もそんな一人でしたが、今回の体験から「病気にならないように予防しよう」という意識が強くなった気がします。

4. 【chocoZAPメディカルを体験】chocoZAPならではの工夫で追加料金なしを実現

とはいえ、これだけのサービスが追加料金なしで利用できるのは、なにか裏があるのでは?と疑問に感じる方も多いでしょう。

鈴木取締役は「高度画像診断は検査数が増えれば一人あたりの固定費・変動費も下がる。chocoZAPメディカルの利用者が増えれば増えるほど、コストは抑えられる仕組みになっている」と追加料金なしを実現できている理由を語ります。

無人運営ジムであるchocoZAPのノウハウが生かされていることも大きいようです。予約はWebで完結、受付も無人であるため、リソースを医療行為だけに集中させることが可能です。クリニックとしても、chocoZAPメディカルをフックに、独自に提供している医療メニューを案内できるため、双方にメリットのあるサービスとなっています。

また、RIZAPはchocoZAP会員にアプリやヘルスケア機器を提供し、日々の健康に関するデータを蓄積していますが、chocoZAPメディカルの取り組みとこれらを連携するヴィジョンも持っています。異なる医療機関のデータ連携は業界での予防医療の効果を大きく高める可能性を秘めており、今後の成長が期待されます。

参考資料

大蔵 大輔