75歳以上になると、原則すべての方が加入するのが「後期高齢者医療制度」です。医療費の自己負担を支える大切な制度ですが、その保険料は一律ではなく、収入の状況等によって大きく変わります。

特に年金生活が中心となる高齢期では、毎月の出費の中で医療保険料がどのくらい負担になるのかは気になるところです。

たとえば、年金収入が195万円ある方と、82万円の方では、実際に納める保険料にどのような違いが生じるのでしょうか。

本記事では、後期高齢者医療制度の基本的な仕組みから、都道府県ごとの保険料の差を解説していきます。

1. 【75歳以上が原則加入】「後期高齢者医療制度」とは?

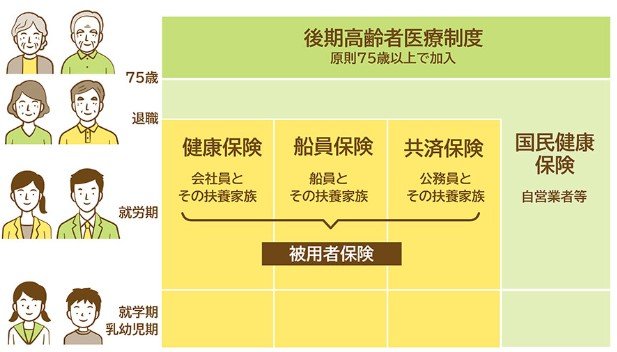

日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの公的な健康保険に加入し、安心して医療を受けられる仕組みになっています。

加入する健康保険は主に働き方によって決まります。会社員なら「協会けんぽ」や「健康保険組合」、公務員や教職員なら「共済組合」、そして自営業者や無職の方は「国民健康保険」に加入するのが一般的です。

一方、75歳以上になると、これまでの保険の種類にかかわらず、原則として全員が「後期高齢者医療制度」に移行します。

1.1 後期高齢者医療制度の概要

制度創設前は高齢者も国民健康保険や被用者保険に含まれていましたが、少子高齢化の進展により医療費負担や制度の持続可能性が課題となりました。

そのため、75歳以上の高齢者を対象とする新しい医療保険制度として「後期高齢者医療制度」が設けられたのです。