残暑が続くものの、朝夕には秋風が心地よく感じられるようになりました。

さて、家計を見直す良い機会となるこの時期、将来の生活資金について改めて考えている方も多いのではないでしょうか。

公的年金は老後の大切な柱ですが、現役時代の働き方や収入などで年金額に差が生じます。

また、物価高騰による影響で、とくに年金額が少ない世帯に大きな負担がかかっていることが考えられます。

そんな状況を支援するために、国は「年金生活者支援給付金」という制度を用意しています。

これは、基礎年金を受給している方が、年金やその他の所得が一定基準額以下となる場合、偶数月に年金に上乗せして継続的に支給されるものです。

ただし、請求手続きを行わなければ、たとえ支給対象となっていてももらうことができません。

そこで、この記事では「年金生活者支援給付金」の制度内容をわかりやすく解説します。

1. 令和シニアが受け取っている「国民年金・厚生年金」の平均月額

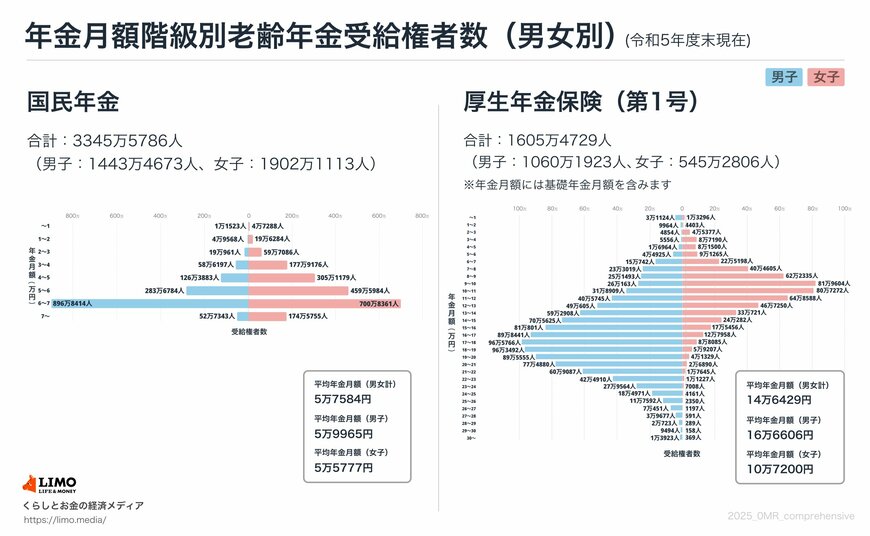

厚生労働省が公表した「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、公的年金の平均受給額は、国民年金(老齢基礎年金)が月額5万円台、厚生年金(国民年金部分を含む)が14万円台となっています。

ただし、現役時代の加入状況や勤務形態によって差は大きく、厚生年金で月20万円以上を受け取る人もいれば、反対に月1万円未満という低年金のケースも存在します。

そのため、年金とその他の所得を合わせても基準額以下の低所得に該当する場合、「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。

2019年に始まったこの制度は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しており、かつ一定の条件を満たす人に対して、年金に上乗せして支給される仕組みです。

次に、この「年金生活者支援給付金」の受給条件や支給額について詳しく整理していきましょう。