年金制度改正法が成立し、標準報酬月額の上限引き上げが注目されています。

厚生年金保険料や健康保険の保険料、年金額を計算する際に使う「標準報酬月額」は、上限が65万円となっています。

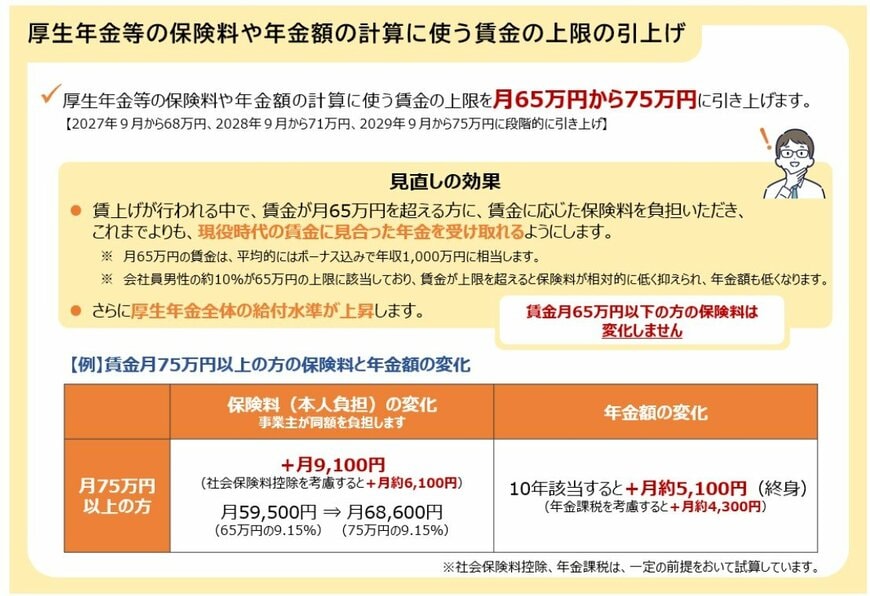

今回の改正により、この標準報酬月額の上限が段階的に「月65万円→75万円」へ引き上げることが盛り込まれたのです。

毎月の保険料負担が高まる人が出てくることになりますが、どれほどの年金が受け取れるのかも気になります。

厚生労働省の資料によると、厚生年金の平均受給額は月14万6429円です。

平均を上回る老齢年金を受け取るには、どれだけの年収が必要なのでしょうか。計算方法を見ていきます。

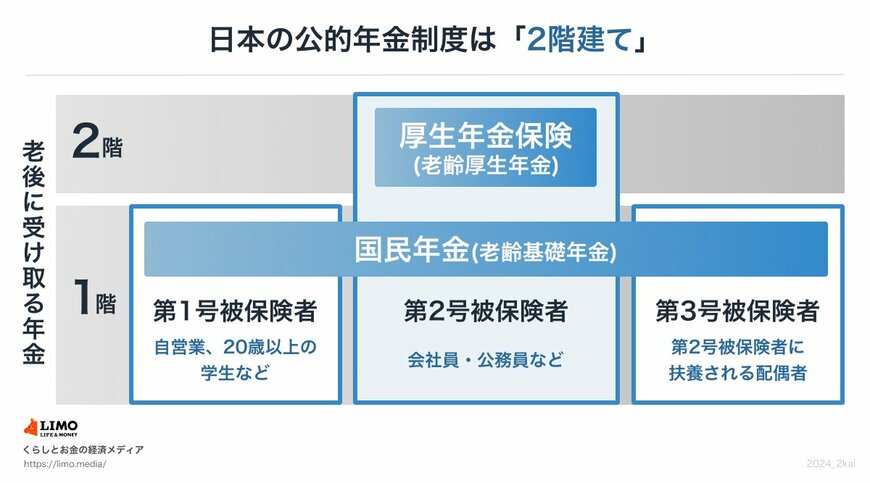

1. 年金制度は2階建て

そもそも、年金として15万円以上の収入を得るには、厚生年金に加入していることが大切です。

年金制度は2階建て構造となっており、ベース部分となる「国民年金」と上乗せ部分となる厚生年金から構成されています。

国民年金(基礎年金)の加入対象は原則として日本国内に住む20歳以上から60歳未満の全ての人で、国民年金保険料を40年間納付すると、65歳以降に満額の老齢基礎年金が受け取れます。

一方、2階部分の厚生年金(被用者年金)には会社員や公務員などが国民年金に上乗せして加入します。年金保険料は報酬(賞与・給与)に応じて計算され、年金加入期間や納付済保険料により老後の年金に個人差が出る仕組みです。

1.1 老後に受け取る年金タイプは2種類

上記のとおり、現役時代は働き方や立場に応じて「国民年金のみに加入する人」「国民年金と厚生年金の両方に加入する人」に分かれます。これに応じて、老後に受け取る年金も変わります。

国民年金のみの加入では、月額15万円の年金受給は難しいといえます。