最近「給料は上がったけど手取りが増えないし、生活が苦しい」と感じている方もいるのではないでしょうか。その背景には、日本が直面する高齢化と「国民負担率の上昇」があります。実は、私たちが稼いだお金のうちの半分弱ほどが、税金や社会保障費として差し引かれているのです。今回は、総務省や厚労省などの公的データをもとに、超高齢社会の実態と、現役世代が背負う見えにくい負担についてわかりやすく整理しました。

1. 進む高齢化社会の現実と将来予測「およそ3人に1人が高齢者」

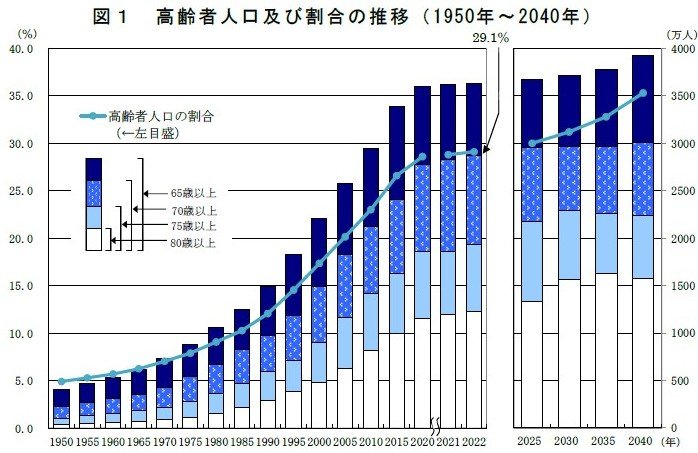

まずは総務省統計局が公表する「高齢者人口及び割合の推移(1950年〜2040年)」を見ていきましょう。

総人口に占める高齢者人口の割合の推移をみると、1950年は総人口の4.9%だった高齢者が、2022年には29.1%にまで増えています。つまり「国民のおよそ3人に1人が高齢者」ということになります。

さらに、国立社会保障・人口問題研究所の予測では、2040年には35.3%になると言われています。これは、いわゆる「団塊ジュニア世代」(1971年〜1974年生まれの人たち)が65歳以上になる影響が大きいです。日本はもはや「超」がつく高齢社会の真っただ中にあるという状況にあることがわかります。

では、この「超高齢社会」によって、どのような負担が現役世代にのしかかるのでしょうか?