60歳を超えても働き続ける人が増え、現在では収入を伴う仕事をしている人が全体の4割以上にのぼります。そんな中「60歳を超えても働いていたら、年金ってどうなるの?」といった不安や疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、年金を受け取るために必要な加入期間が足りない場合などに、働きながら年金の加入期間を補うことができる「高齢任意加入」という制度があります。この制度を活用すれば、70歳を超えても一定の条件を満たせば、厚生年金に任意で加入し続けることが可能です。今回は「高齢任意加入」の仕組みと手続きについて解説します。

1. 60歳以上の4割超が収入を得ている現状とは

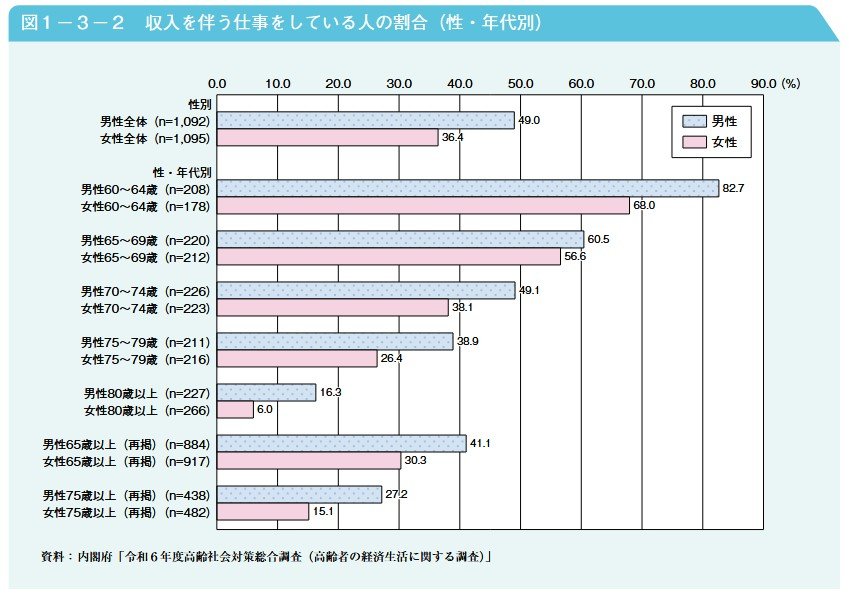

内閣府「令和7年版高齢社会白書」によると、60歳以上の男女のうち、定期的または不定期に収入のある仕事をしている人は全体の4割を超えています。つまり、60歳を過ぎても働いて収入を得ている人がかなり多いことがわかります。

また、性別・年代別の収入を伴う仕事をしている人の割合をみてみると、60歳以上の高齢者が収入を伴う仕事をしている割合が男女ともに高いことが示されています。特に60〜64歳では男女ともに最も高い就業率を示し、男性は82.7%、女性は68.0%が働いています。

しかし、年齢が上がるにつれて就業率は男女ともに低下し、80歳以上では就業割合が男性16.3%に対し女性6.0%と大幅に減少します。これは、高齢になっても働き続けたいという意欲がある一方で、健康面や体力面での課題、あるいは雇用環境の変化によって、継続して働くことが難しくなる可能性を示唆しています。

このような就業状況の変化を踏まえると、老後の生活を安定させる上で、年金受給資格の確保や受給額の増加を目指し、60歳以降も任意で年金制度に加入する必要性が生じることが考えられます。

60歳を過ぎても働き続ける人が多い一方で、年金受給の条件を満たしていない人もいます。そのため、年金の受給資格を確保する手段として「高齢任意加入」などの任意加入制度を活用することが重要です。