3. 業種によって平均年収に違いがある?最も高いのは「775万円」

ここまで企業規模別の平均年収や貯蓄額を確認してきましたが、実際の収入水準は企業規模だけで一概に決まるものではありません。

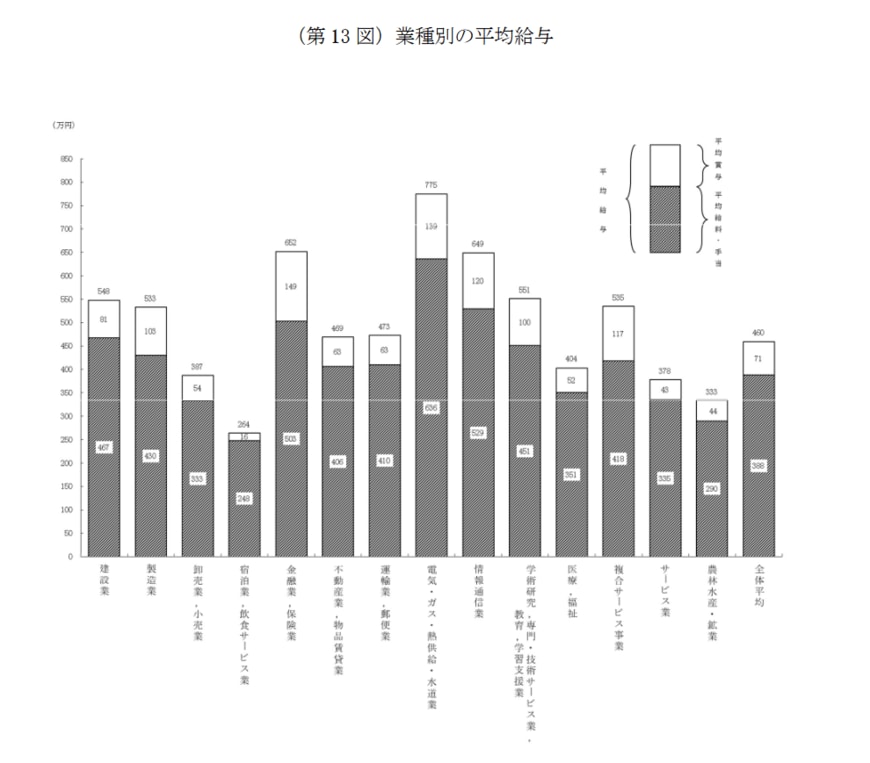

国税庁が発表した「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、業種別の平均年収は以下のとおりです。

3.1 業種別の「平均年収」をチェック

- 電気・ガス・熱供給・水道業:775万円

- 金融業・保険業:652万円

- 情報通信業:649万円

- 学術研究・専門・技術サービス業・教育・学習支援業:551万円

- 建設業:548万円

- 複合サービス事業:535万円

- 製造業:533万円

- 運輸業・郵便業:473万円

- 不動産業・物品賃貸業:469万円

- 医療・福祉:404万円

- 卸売業・小売業:387万円

- サービス業:378万円

- 農林水産・砿業:333万円

- 宿泊業・飲食サービス業:264万円

同じ会社員でも業界によって収入水準には大きな差があり、さらに同じ業種内でも役職や担当する業務によって収入は大きく変わるのが実情です。

そのため、業界や職種の特性を踏まえ、将来のキャリア設計も含めて自分に合った働き方を考えることの重要性が高まっています。

また、近年は副業を容認する企業が増え、働き方改革やリモートワークの普及によって収入源を複数持つことも現実的な選択肢となってきました。

今後のキャリアやライフプランを考えるうえで、「どのように収入を得るか」「どのように資産を育てるか」という視点を持つことが、一つの有効な手段となるでしょう。

4. 貯蓄や運用の方法を一度見直してみよう

ここまで、大企業と中小企業の収入差や、業界ごとの平均年収について見てきました。数字を実際に照らし合わせてみて、ご自身の立ち位置をどのように感じられたでしょうか。

生活していく上でお金は欠かせないものですし、将来においてもその重要性は変わりません。近年では、収入そのものを大きく変えるのは難しくても、「資産運用」という別の手段でお金を増やそうと考える人が増えています。

リスクは伴いますが、投資信託や株式といった商品を通じて、効率的に資産を育てている方も少なくありません。日々の収入アップは簡単ではなくても、お金を増やす仕組みを取り入れることは誰にでも可能です。

将来に備えるために、今できる貯蓄や運用の方法を一度見直してみるのも良いきっかけになるでしょう。