4. 【公平?効果薄?】「給付金事業」の課題

給付金事業が頻発されていることもあり、事業の課題も明らかになってきています。

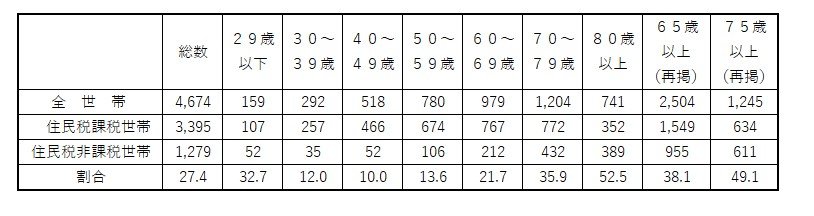

課題のひとつが「公平性」です。給付金事業の対象者は、2020年の特別定額給付金を除き、ほとんどが住民税非課税世帯です。国内の世帯に占める住民税非課税世帯の割合を見てみましょう。

- 総数:1279世帯(27.4%)

- 20歳代:52世帯(32.7%)

- 30歳代:35世帯(12.0%)

- 40歳代:52世帯(10.0%)

- 50歳代:106世帯(13.6%)

- 60歳代:212世帯(21.7%)

- 70歳代:432世帯(35.9%)

- 80歳代:389世帯(52.5%)

- 65歳以上(再掲):世帯(38.1%)

- 75歳以上(再掲):世帯(49.1%)

総数は27.4%と3割に満たない割合です。一方、65歳以上は約4割、75歳以上は約5割と極端に多くなっていることから、給付金の多くが高齢者に支給されています。

高齢者世代は収入のメインが給与から年金にシフトし、現役時代よりも収入が下がる人が多くなります。そのため、物価高騰などの影響を受けやすいです。しかし、インフレや増税の影響は、高齢者世代だけでなくすべての世代に及びます。

「税金を納めているにもかかわらず、給付や経済的な恩恵が受けられない」「公平じゃない」と、現役世代の不満があがるのも自然な流れでしょう。どの世代にも公平な経済対策が求められています。

また、経済効果についてもよく考える必要があります。給付金はいずれも経済対策を目的としているため、消費が増加しなければ「効果があった」とはいえません。

2023年に内閣府が公表したデータによると、2020年の特別定額給付金の支給5週前から10 週後までの期間の消費増加効果は22%、支給前月から2ヵ月後までの消費増加効果は17%でした。このことから、給付のほとんどが貯蓄にまわったと考えられます。

こうした実態はGDPにも現れているといえます。日本のGDPは2023年に4兆2137億ドルとなり、ドイツに抜かれ4位となりました。一人当たりの名目GDPも3万3849ドルと、OECD加盟国36ヵ国中22位と決して高い順位ではありません。

給付したお金がなぜ消費にまわっていかないのかを分析しないと「バラマキ」との評価はなくならないでしょう。

5. まとめ

給付金は低所得者層の生活を下支えするという重要な役割を担うものであり、これまでにも多くのお金が支給されてきました。しかし、そのお金が消費活動に寄与しているとは、なかなか言いにくい状況です。

給付金の本来の趣旨を振り返り、物価高や高齢化を根本から解決する策を打ち出さなければ、経済の好転はますます難しくなるでしょう。給付金事業の今後の動向を注視するとともに、私たち国民が政府の施策や運営をどう評価するかも、今後の経済回復のポイントとなるでしょう。

参考資料

- 首相官邸「石破内閣総理大臣記者会見」

- 東京都主税局「個人住民税」

- 厚生労働省「「臨時福祉給付金(経済対策分)」(簡素な給付措置)」

- 厚生労働省「年金生活者等支援臨時福祉給付金」

- 総務省「特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)」

- 内閣府「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円/1世帯)のご案内」

- 内閣府「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円/1世帯)のご案内」

- 内閣官房「定額減税・各種給付の詳細」

- 内閣府「国⺠の安⼼・安全と持続的な成⻑に向けた総合経済対策」

- 厚生労働省「令和5年国民生活基礎調査」

- 内閣府「政策課題分析シリ-ズ22 特別定額給付金が家計消費に与えた影響」

- 内閣府「6.GDPの国際比較」

石上 ユウキ