石破茂内閣総理大臣は6月23日の会見で、物価の高騰による生活苦を支えるため、全世帯で2万円・住民税非課税世帯や子ども(一人あたり)は4万円の給付金を支給すると公表しました。

しかし、先日の参議院選挙で、自民党・公明党は議席を減らす結果に。現金給付が実施されるのか注目が集まります。

近年「政府からの給付金を受け取る機会が多い」と感じる人も多いのではないでしょうか。給付金事業は、これまでもさまざまな目的で行われてきました。過去10年では、どのような事業が打ち出されてきたのでしょうか。この記事では、過去10年の政府の給付金事業について振り返ります。

1. 住民税非課税世帯とは?

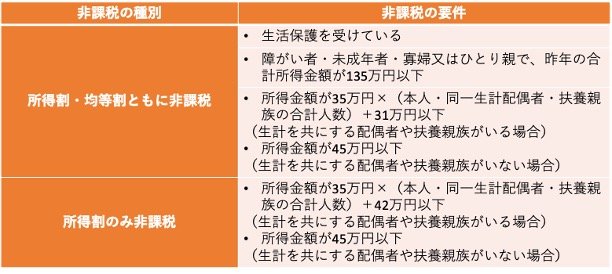

給付金の対象になりやすい住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税のかからない人で構成される世帯です。住民税は、所得に応じて課税される所得割と、課税者が均一に負担する均等割で構成されます。住民税非課税世帯とは、所得割・均等割どちらも非課税か、所得割のみ非課税の世帯を指します。

住民税が非課税になる要件は、自治体で異なります。東京23区を例に、非課税となる要件を見てみましょう。

1.1 〈所得割・均等割ともに非課税〉

- 生活保護を受けている

- 障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親で、昨年の合計所得金額が135万円以下

- 所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下(生計を共にする配偶者や扶養親族がいる場合)

- 所得金額が45万円以下(生計を共にする配偶者や扶養親族がいない場合)

1.2 〈所得割のみ非課税〉

- 所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下(生計を共にする配偶者や扶養親族がいる場合)

- 所得金額が45万円以下(生計を共にする配偶者や扶養親族がいない場合)

住民税非課税になるには、所得金額が関係します。年金収入のみの夫婦世帯や、パート収入で生計を立てている単身者世帯などは所得要件を満たしやすく、非課税世帯の対象となるケースが多いようです。

次章では、過去10年の住民税非課税世帯への給付を振り返ってみましょう。