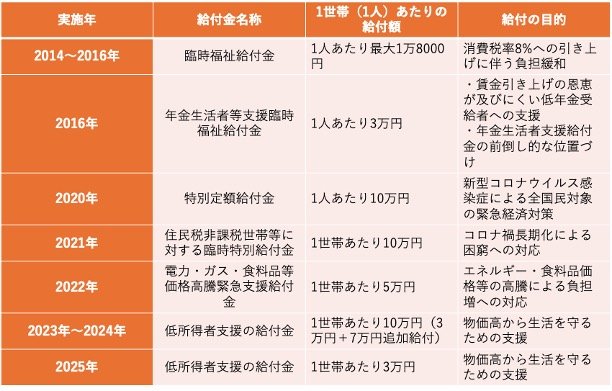

2. 過去10年の住民税非課税世帯への給付を振り返ろう

過去10年間で行われてきた住民税非課税世帯への給付には、以下のようなものがありました。

2.1 2014〜2016年:臨時福祉給付金

- 1人あたり最大1万8000円

- 消費税率8%への引き上げに伴う負担緩和

2.2 2016年:年金生活者等支援臨時福祉給付金

- 1人あたり3万円

- 賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援・年金生活者支援給付金の前倒し的な位置づけ

2.3 2020年:特別定額給付金

- 1人あたり10万円

- 新型コロナウイルス感染症による全国民対象の緊急経済対策

2.4 2021年:住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

- 1世帯あたり10万円

- コロナ禍長期化による困窮への対応

2.5 2022年:電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

- 1世帯あたり5万円

- エネルギー・食料品価格等の高騰による負担増への対応

2.6 2023年〜2024年:低所得者支援の給付金

- 1世帯あたり10万円(3万円+7万円追加給付)

- 物価高から生活を守るための支援

2.7 2025年:低所得者支援の給付金

- 1世帯あたり3万円

- 物価高から生活を守るための支援

過去10年間でも、複数の給付事業をしてきました。金額はその都度異なりますが、最大で10万円の給付を受け取れた年もありました。とくに2020年のコロナ禍における全世帯への10万円の給付金は、インパクトが大きくよく覚えている人も多いのではないでしょうか。

3. 給付の目的の変遷を追ってみよう

給付の目的は、過去10年で大きく異なっています。上記の給付事業の目的を分けるとすると、大きく3つに分けられます。

- 消費税増税への対応

- コロナ禍への対応

- 物価高騰への対応

2014年から2016年に行われた給付は、消費税増税への対応が目的です。消費税が8%に引き上げられたのは、2014年でした。10年以上5%と定められてきた消費税増税は、生活に大きな影響を与えかねないため、政府は住民税非課税世帯へ一定期間給付金を支給し続けたのです。

2016年に消費税増税対策の給付金はすべて終了しましたが、2019年には8%から10%へさらなる増税が決定しました。

そして、2020年・2021年の給付はコロナ禍への対応を目的に、給付が行われました。コロナ禍では外出制限や三密の回避などにより、さまざまな事業者が打撃を受けました。経済を停滞させないよう、政府は2020年に全世帯へ、2021年に住民税非課税世帯へ10万円の給付金を支給したのです。

コロナ禍が落ち着くと同時に、物価の上昇が目立つようになりました。2022年以降の給付金は、すべて物価高対策のための給付といえるでしょう。当初はガスや電気といったエネルギー関連でしたが、生鮮食品や各種サービスなどさまざまなものの値上がりを受けて、物価高対策として、給付を打ち出しました。物価上昇に歯止めが効かない現状から、ここ数年は毎年のように給付金を支給しています。

次章では、給付金事業の課題について解説します。