厚生労働省の資料によると、令和5年度の厚生年金受給額(月額)は、平均で14万6429円。ここから税金や社会保険料が引かれるので、実際に受け取れる額は少なくなります。

少子高齢化の影響もあり、税や社会保険料の負担増が懸念されますが、よりよい老後に向けて、個人レベルでできることは今からやっておきたいものです。

そこで今回の記事では「年金から差し引かれる税金・保険料」について詳しく説明します。

記事の後半では、年金の手取り例もお伝えしますので、老後の暮らしを考える上で参考にしてくださると幸いです。さっそくみていきましょう。

1. 年金からは何が引かれてる?「特別徴収」とは?

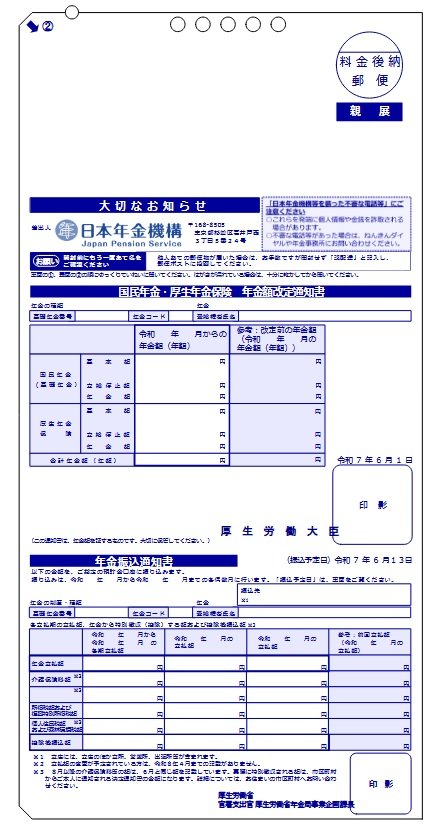

年金から何が引かれているかは、毎年6月に送付される年金振込通知書を見れば、すぐに確認することができます。

【年金から天引きされている項目】

- 介護保険料

- 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料

- 所得税および復興特別所得税

- 個人住民税および森林環境税

天引きのことを、とくに「特別徴収」と言いますが、特別徴収とは、年金保険者(年金を支払う人)が年金受給者に代わって、公的年金から税金や社会保険料を差し引いて納める制度のことです。

年金からは、上記の税金や社会保険料が特別徴収されますが、特別徴収には一定の条件があります。条件を満たしていれば、法令に則って特別徴収が行われます。

高齢者のほとんどの方が何らかの公的年金を受け取っているので、特別徴収を行うことは年金生活者だけでなく、税金や保険料を受け取る行政側にとってもメリットのある方法と言えます。