6. 【60歳代・70歳代】「年金だけでは日常生活費もカバーできない」現実

金融経済教育推進機構(J-FLEC)の「家計の金融行動に関する世論調査 2024」では、二人以上世帯のうち60歳・70歳代の約3割が「年金だけでは日常生活費程度もまかなうのが難しい」と答えています。

6.1 「年金にゆとりがない」と感じる理由とは?

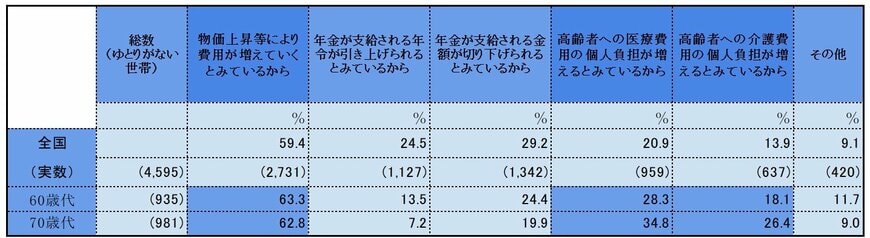

また年金ではゆとりがないと考える世帯が「不安を感じる理由」は「物価上昇で支出が増えると見込んでいるから」がトップに。60歳代で63.3%、70歳代で62.8%にのぼります。

次いで「医療費の個人負担が増えるとみているから」は60歳代で28.3%、70歳代で34.8%、「介護費の個人負担が増えるとみているから」は60歳代で18.1%、70歳代で26.4%です。

7. 65歳以上の「就業者数」と「就業率」はいずれも上昇傾向

内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」によると、65歳以上の就業者数と就業率はいずれも上昇傾向に。

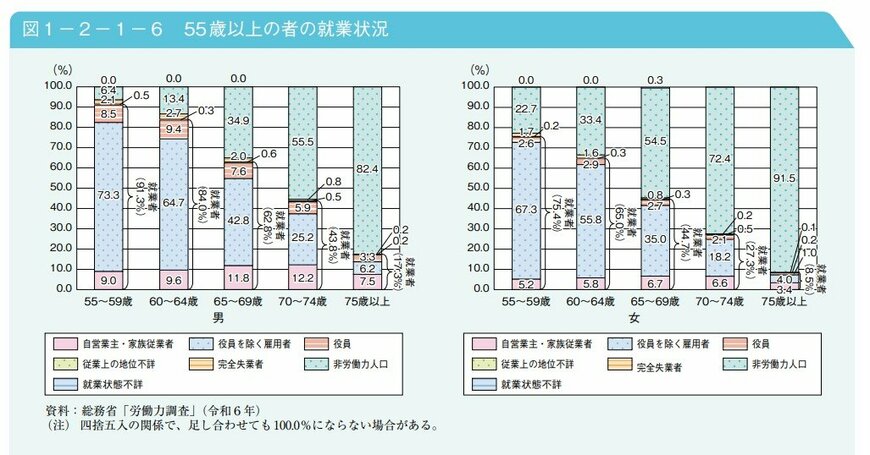

男女別に見た、各年齢層での就業者の割合は以下の通りです。

- 65~69歳:男性62.8%、女性44.7%

- 70~74歳:男性43.8%、女性27.3%

- 75歳以上:男性17.3%、女性8.5%

一般的な年金受給スタート年齢である「65歳以降」も、働き続けるシニアは増加中です。

なお、2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」には、在職老齢年金制度の見直しが盛り込まれました。

これにより、2026年4月から、厚生年金をもらいながら働く際に「年金が減額される基準額」が月51万円(※2025年度の金額)から62万円へ引き上げられます。

収入増による年金カットを懸念していたシニアの「働き控え」が緩和され、より柔軟な働き方が可能になると期待されており、厚生労働省の試算では、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになるとされています。

8. 老後を迎える前に考えたい、お金と保障の話

今回は、「住民税非課税世帯」に焦点を当ててお話ししてきました。

高齢の年金生活者は、住民税非課税世帯に該当しやすい傾向があります。そのため、老後に収入が大きく減ることを見越し、早いうちから備えておくことがとても大切です。

まずは貯蓄です。年金だけでの生活が難しい場合には貯蓄を取り崩して生活いくことになります。だからこそ、老後を迎える前に、必要な資金をしっかりと準備しておきたいところです。

必要な生活費は人それぞれ異なりますので、「自分にとって、いくらあれば安心できるか?」を早めに考え、年金だけで賄えない部分をいまからコツコツ準備していきましょう。

また、医療費や介護費など、年齢とともに増えていく可能性がある支出にも備えておく必要があります。こちらも貯蓄を準備しておくほかに、民間の生命保険や医療保険で保障を持つという選択肢もあります。

どのような形で準備するのか、自分の考えに合っている方法で備えていきましょう。

参考資料

- 内閣府特命担当⼤⾂(経済財政政策)「国⺠の安⼼・安全と持続的な成⻑に向けた総合経済対策」

- 総務省「個人住民税」

- 札幌市「個人市民税」

- 厚生労働省「令和5年国民生活基礎調査」

- 金融経済教育推進機構(J-FLEC)「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」

- 厚生労働省「令和7年版高齢社会白書」

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

矢武 ひかる