5. 【申し立てから選任までの流れ】家族の「成年後見人」になるには?

では、具体的に成年後見人になるためにはどのような手順を踏めばよいのでしょうか。

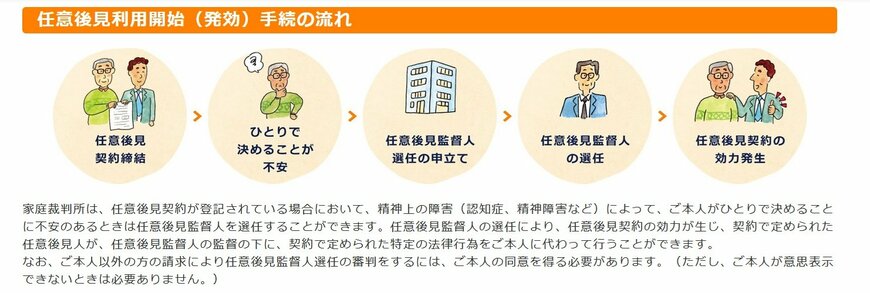

5.1 任意後見制度の場合

任意後見制度を利用して成年後見人を選ぶ場合は、本人の意思が尊重されるため、比較的スムーズに手続きを進めることが可能です。

5.2 法定後見制度の場合

任意後見制度と比べると、法定後見制度の手続きはやや時間がかかる傾向があります。

ここからは、法定後見制度を利用して、家族などが後見人に選ばれるまでの具体的な手続きについて説明していきます。

申立てを行うことができる人は?

成年後見制度の申立ては、本人本人自身や配偶者、子ども、孫、親、兄弟姉妹、従兄弟、甥・姪など四親等以内の親族が行うのが一般的です。

また、検察官や市町村長などの公的機関も申立てを行うことが認められています。

5.3 申し立てに必要な書類と手続きをチェック

必要書類(主なもの)

- 申立書

- 本人の戸籍謄本・住民票

- 家族(候補者)の戸籍・住民票

- 医師による診断書(裁判所所定の様式)

- 財産目録(預金通帳コピー、不動産登記事項証明書など)

- 本人情報シート(場合によっては不必要なケースもある。申立人が作成し、必要に応じて福祉機関が支援する場合がある)

手続きの流れ

- 書類の準備と提出:家庭裁判所に申し立てを行います。

- 家庭裁判所による審理:本人や申立人への面談、必要に応じて調査官による自宅訪問などがあります。

- 審判・後見人の選任:裁判所が後見人を選任。原則として親族が優先されますが、適任者がいない場合は専門職が選ばれることもあります。

- 審判確定・後見開始:審判が確定後、東京法務局に登記され、正式に後見人としての職務が始まります。

※手続き完了までは通常1か月〜3か月程度を要します。

5.4 【注意】家族が後見人になれない場合もある

家庭裁判所は「本人の利益を最優先」に考慮するため、以下のような場合には親族が後見人に選ばれないことがあります。

- 財産トラブルや親族間の対立がある

- 明らかに本人の利益と相反する関係にある

- 過去に不正行為があったと疑われる場合

そのような場合には、弁護士や司法書士、社会福祉士などの「専門職後見人」が選ばれ、その報酬は本人の財産から支払われることになります。