夏休みが近づき、ご家族で集まる機会が増える予定の方も多いのではないでしょうか。お盆などで親戚一同が集まるときは、普段なかなか話せない大切なことについて、じっくり話し合う絶好のチャンスです。

日本の高齢化は一層進み、それに伴い認知症患者の数も増加の一途をたどっています。

とくに、認知症の進行による預金口座の凍結は、入院費や施設入居費の支払いを困難にするなど、予期せぬ事態を招く可能性があります。

こうした状況に備え、法的支援制度である「成年後見制度」について理解を深め、早めに準備を進めることが、ご本人とご家族の安心につながるかもしれません。

1. 高齢化が進む日本、認知症患者数も増加傾向に…

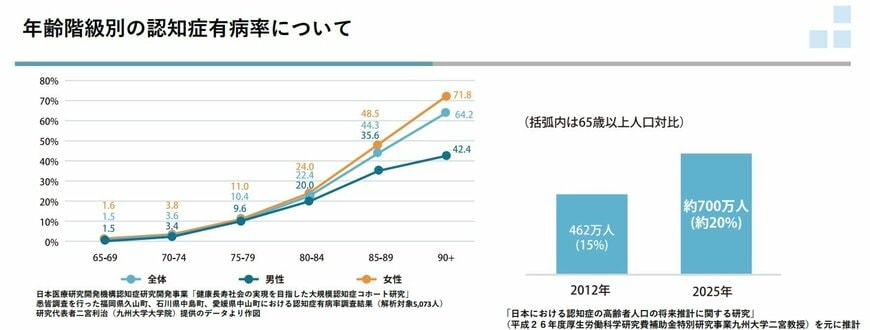

日本では高齢化が進むなかで、認知症の患者数も年々増加しています。

厚生労働省の推計によれば、2025年には65歳以上の高齢者のおよそ5人に1人が認知症を発症すると見込まれており、今後もさらなる増加が懸念されています。

認知症が進行した場合、家族が預金管理や引き出しで困難に直面するケースが増えることが予想されます。

2. 認知症が進行すると、預金口座が「口座凍結」になるって本当?

認知症を発症した場合、たとえ家族であっても、本人の同意なしに口座からお金を引き出すことはできません。

多くの金融機関では、本人確認や意思確認ができないと判断した場合、安全対策として口座を凍結するのが一般的です。

急を要する場合でも、家族の口座からの対応ができず、

- 「入院費用を払おうとしたが、親の口座が凍結されていて引き出せなかった」

- 「施設入居の契約金を用意できず、やむなく親の資産を立て替える羽目に」

というように、困り果てるケースが多いのが現状です。

こうした事態に備えるには、家庭裁判所を通じて「法定後見人」を選任し、後見人が本人の代理として財産管理や契約手続きなどを行える体制を整えておくことが重要です。

こうした課題に対応するための制度として「成年後見制度」が設けられています。

次章では、この制度の概要について解説していきます。