3. 「成年後見人制度」とは?仕組みと種類を知っておこう

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方を法的に支援するための制度です。

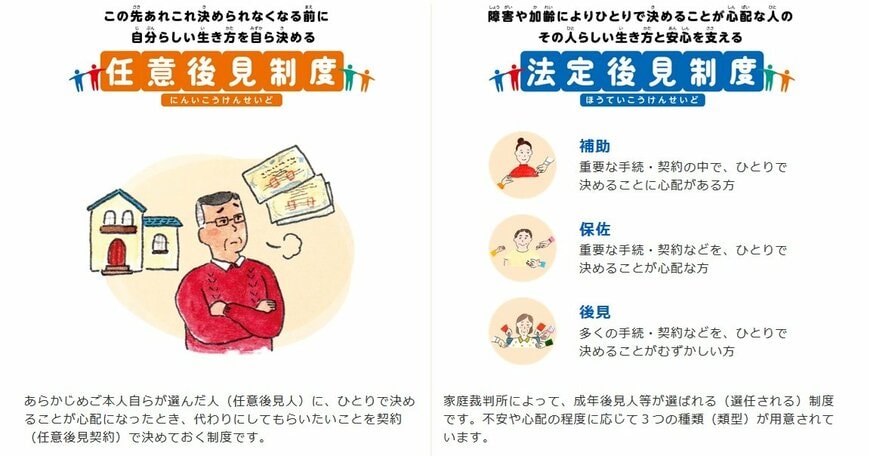

この制度は、主に以下の2つのタイプに分類されます。

- 法定後見制度:すでに判断能力が低下している人のために、家庭裁判所が後見人を選任する制度

- 任意後見制度:将来判断能力が低下したときに備えて、本人が元気なうちに後見人を選んで契約しておく制度

3.1 「法定後見制度」とは?

法定後見制度は、本人の判断能力がすでに低下した後に利用されるもので、家庭裁判所が後見人を選任する仕組みです。

たとえば、親が認知症などで意思疎通が難しくなった場合に利用されるのが、この「法定後見制度」です。

この制度は、判断能力が低下した高齢者の財産管理や契約行為を法的に支援するために設けられており、本人の判断能力の程度に応じて、以下の3つの類型に分かれています。

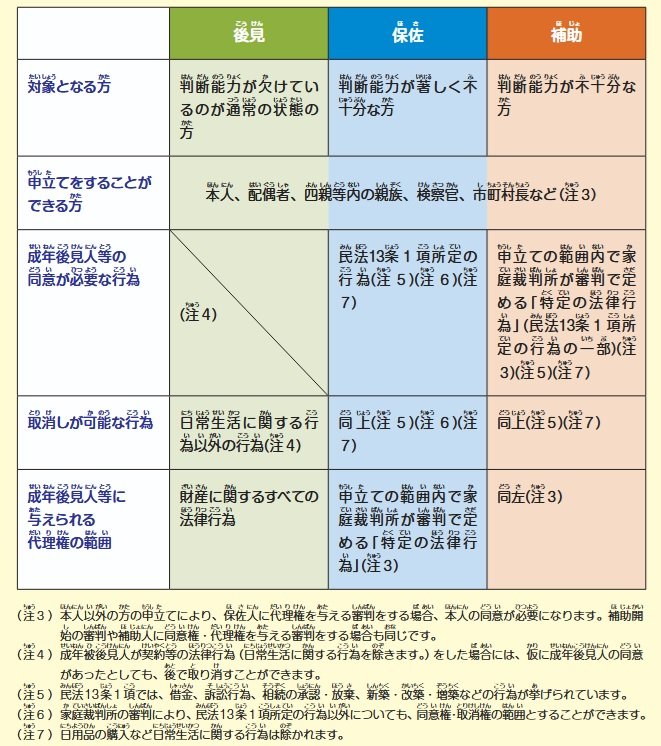

後見の対象者

「後見」は、判断能力が著しく低下している方を対象としています。

成年後見人は、本人に代わって財産に関わるあらゆる法律行為を行う権限を持ちます。

ただし、日常生活に関する行為(例えば少額の買い物や日常的な支払いなど)は、本人自身が行うことが可能です。

さらに、成年後見人には、本人が不利益を被る法律行為を行った場合に、その行為を取り消す権限も認められています。

保佐の対象者

「保佐」は、判断能力が著しく不十分な方を対象としています。

保佐人は、民法第13条第1項に定められた行為(たとえば借入れ、訴訟行為、相続の承認や放棄、不動産の処分など)について、同意権や取消権を有します。

また、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為に関して代理権が付与されることもあります。(出所:法務省「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A」)

補助の対象者

「補助」は、判断能力が不十分な方を対象としています。

補助人は、家庭裁判所が指定した特定の法律行為について、同意権・取消権および代理権を持ちます。

ただし、補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を付与する審判を行う際には、本人の同意が必要となります。

各類型の特徴をよく理解し、必要に応じて適切な手続きを進めましょう。