3. 住民税非課税世帯になると何が変わる?

住民税非課税世帯になると、主に以下のような軽減・優遇措置が受けられます。

- 国民健康保険料の軽減

- 医療費の自己負担限度額の緩和

- 介護保険料の軽減

- 住民税非課税世帯向けの物価高支援の給付金

今回は、このなかから国民健康保険料や医療費の措置について解説します。

3.1 国民健康保険料が軽減される

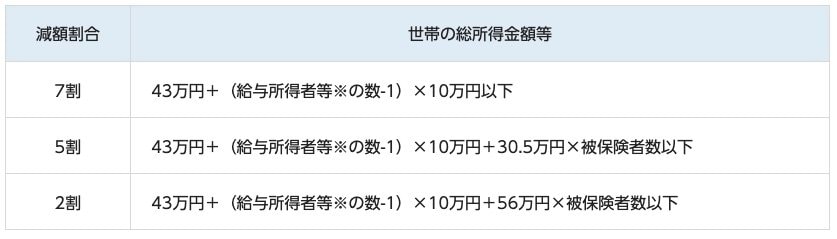

住民税が非課税になると、国民健康保険料の均等割または平等割が軽減されます。軽減割合と軽減を受けられる要件は、以下のとおりです。

- 7割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下

- 5割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+30万5000円×被保険者数以下

- 2割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×被保険者数以下

所得金額に応じて、2割〜7割が軽減されます。

ただし、保険料の7割軽減を受けるには所得が43万円以下でなければならないため、所得が44万円・45万円といった一部の住民税非課税世帯は、軽減割合が5割となる可能性があるでしょう。

また、保険料は税金と異なり完全に免除されるわけではありません。たとえ住民税が非課税になるような低所得世帯であっても保険料を納付しなければならないため、納付忘れには注意してください。

3.2 医療費の自己負担限度額が下がる

住民税非課税世帯は、医療費の自己負担限度額が下がります。医療費の自己負担限度額を超えた場合は高額療養費により超えた分が払い戻されますが、自己負担限度額の少ない住民税非課税世帯は、より多くの金額が払い戻されます。

医療費の自己負担限度額は、所得区分によって以下のように定められています。

70歳以上〜75歳未満

- 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%

- 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%

- 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%

- 年収156万~約370万円:5万7600円

※外来は18000円、年間14万4000円 - 住民税非課税世帯:2万4600円

※外来は8000円 - 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など):1万5000円

※外来は8000円

69歳以下

- 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%

- 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%

- 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%

- 年収~約370万円:5万7600円

- 住民税非課税世帯:3万5400円

住民税非課税世帯の自己負担限度額は、70歳以上が1万5000円または2万4600円、69歳以下が3万5400円です。一般的な自己負担限度額は「標準報酬月額28万〜50万円」の約8万円ですから、約4万円〜7万円ほどの差があります。払い戻される金額が増える分、安心して医療を受けられるのです。

4. まとめ

住民税が非課税となる老齢年金の受給額は、自治体によって異なります。とくに厚生年金を受給する人は所得が増えて住民税が課税される可能性が高まるため、住んでいる自治体のWebサイトや窓口で、非課税の要件を確認しておきましょう。

また、年金受給額がいくらなのかも確かめておきたいところです。ねんきん定期便やねんきんネットでは、50歳にならないとおおよその受給見込額が把握できません。厚生労働省の「公的年金シミュレーター」などを活用して、受給額を確かめてみるとよいでしょう。

4.1 【参考】厚生年金・国民年金の平均受給額

〈全体〉平均年金月額:14万6429円

〈男性〉平均年金月額:16万6606円

〈女性〉平均年金月額:10万7200円

〈全体〉平均年金月額:5万7584円

〈男性〉平均年金月額:5万9965円

〈女性〉平均年金月額:5万5777円

参考資料

- 東京都主税局「個人住民税」

- 水戸市「市民税・県民税の概要と税額の計算について」

- 富良野市「市民税について」

- 港区「国民健康保険の保険料」

- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

石上 ユウキ