2. 住民税非課税世帯のシニアが利用したい給付金・優遇措置5つ

住民税非課税世帯のシニアが利用したい給付金や優遇措置は、以下の5つです。

- 国民健康保険料の軽減

- 医療費の自己負担限度額の緩和

- 介護保険料の軽減

- 介護サービス利用料の軽減

- 老齢年金生活者支援給付金の受給

社会保障に関する給付や優遇措置は、シニアが対象となるものが多いです。各給付や措置について詳しく解説します。

2.1 国民健康保険料の軽減

住民税非課税世帯は、国民健康保険料が軽減されます。国民健康保険料は所得割や均等割、平等割、資産割といったものから構成されるお金です。このうち、軽減されるのは「均等割」です。

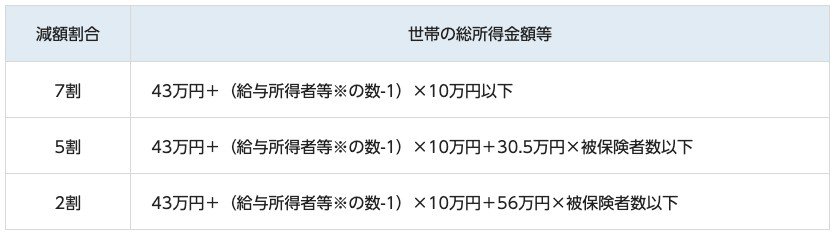

国民健康保険料の均等割は、所得にかかわらず世帯の国民健康保険の被保険者の人数に応じてかかります。保険料が高く感じる要因ともいえるお金です。住民税が非課税であれば、以下のように保険料が軽減されます。

- 7割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下

- 5割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+30万5000円×被保険者数以下

- 2割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×被保険者数以下

所得額に応じて、2割〜7割が軽減されます。国民健康保険料は比較的負担になりやすい社会保険料ですから、保険料が軽減されれば負担を抑えられます。

保険料の軽減を受ける際は、加入する国民健康保険の運営者に連絡しましょう。問い合わせ窓口は以下のとおりです。

- 市町村国保の加入者:自治体の国民健康保険の窓口

- 国保組合の加入者:国保組合

2.2 医療費の自己負担限度額の緩和

医療費の自己負担限度額が緩和されるのも、住民税非課税世帯のメリットです。医療費は収入(標準報酬月額)によって自己負担限度額が変わります。収入別の自己負担限度額は、以下のとおりです。

70歳以上〜75歳未満

- 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%

- 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%

- 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%

- 年収156万~約370万円:5万7600円

※外来は18000円、年間14万4000円 - 住民税非課税世帯:2万4600円

※外来は8000円 - 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など):1万5000円

※外来は8000円

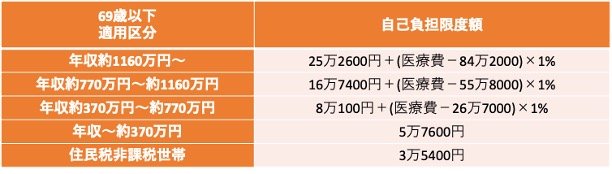

69歳以下

- 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%

- 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%

- 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%

- 年収~約370万円:5万7600円

- 住民税非課税世帯:3万5400円

住民税が非課税の場合、自己負担限度額は70〜75歳未満は1万円〜2万円台、69歳以下でも3万円台となっています。

日本の平均年収は約460万円であり、多くの人の自己負担限度額が約8万円であることを考えると、限度額は低く設定されているといえるでしょう。

限度額を超えた分については、窓口で一時的に支払いが必要ですが、後日超えた分が全額払い戻されます。この「高額療養費制度」により、所得の低い住民税非課税世帯でも充実した医療を受けられるようになっています。

なお、自己負担限度額については2025年の2〜3月に政府が引き上げを検討していました。この引き上げは、患者団体などの反対により賛同を得られず見送られましたが、今後も引き上げ検討の可能性がある点には注意が必要です。