6月からは2025年度の住民税の徴収が始まります。住民税は前年の所得をもとに算出されますが、所得が一定額以下であれば非課税になります。

住民税非課税世帯は、さまざまな給付や優遇措置を受けられるのがメリットです。なかでも年金を受給するシニア世代は、医療や介護といった社会保障に関する優遇を複数受けられます。

この記事では、シニア世代の住民税非課税世帯が受けられる給付や優遇措置を解説します。

1. 住民税が非課税となる要件は?

住民税が非課税となる要件は、自治体ごとに異なります。非課税となる所得金額が自治体ごとに変わるためです。

住民税が非課税となる要件は、以下の3つです。

- 生活保護を受けている

- 昨年の合計所得金額が135万円以下の障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親である

- 所得金額が一定額以下である

このうち、所得金額については自治体の「級地」によって非課税となる金額が変わります。

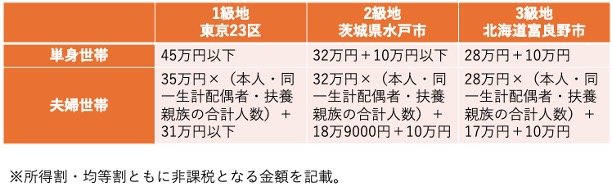

級地は1級地・2級地・3級地の3つで、1級地は非課税となる金額が高く設定されており、3級地は低く設定されています。いくつかの自治体を例に、住民税が非課税となる金額を確かめてみましょう。

1級地(東京23区)

- 単身世帯:45万円以下

- 夫婦世帯:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下

2級地(茨城県水戸市)

- 単身世帯:32万円+10万円以下

- 夫婦世帯:32万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+18万9000円+10万円

3級地(北海道富良野市)

- 単身世帯:28万円+10万円

- 夫婦世帯:28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+17万円+10万円

単身世帯では1級地と3級地で住民税非課税となる金額に7万円の差があります。1級地は賃金や物価が高い分、非課税となる金額が高めに設定されています。

一方、1級地ほど賃金や物価が高くない2級地・3級地は、住民税非課税となる金額が1級地よりも低めの設定です。

住民税が非課税になるかどうか詳しく知りたい場合は、住んでいる自治体に確認してみましょう。

次章では、住民税非課税世帯のシニアが利用したい給付や優遇措置について解説します。