5. 現役時代から知っておきたい「公的年金のしくみ」意外な盲点も?

今回は、65歳以上のリタイア世帯の家計収支と、今のシニア世代が実際にどの程度の年金を受け取れているかを眺めてきました。

ここでご紹介した各種データは、あくまでも平均的な数字です。ご家庭の状況と照らし合わせながら今後のマネープランを考える上でもヒントとしてみてくださいね。

近縁は、物価の上昇に対して年金の増額ペースが追い付かず、実質的に年金の価値が目減りしている現状があります。長生きリスクとインフレリスク、この二つを念頭に置きながら、将来の生活設計を考えていきたいものです。

また、老齢年金の一般的な受給開始年齢は65歳ですが、年金のしくみの中には50歳代、あるいはそれ以上前の段階からぜひ知っておきたいものもあります。

たとえば、受給スタート年齢を「60歳~75歳まで」の間で選べる、「繰上げ・繰下げ受給」はその好例でしょう。

公的年金は、所定の支給要件を満たすことで、生涯にわたり生活を支えてくれる大切な原資です。

資産形成をコツコツと進めるとともに、年金を始めとする公的な制度についても高くアンテナを張っていきたいですね。

6. ♦ご参考♦繰上げ受給・繰下げ受給の基本《受給は何歳から?老齢年金額はどう変わる?》

一般的な老齢年金の受給開始年齢は65歳ですが、「繰上げ受給」で前倒しする方法と、「繰下げ受給」で後ろ倒しする方法を選ぶことができます。

受給開始時期や、年金額の減額率・増額率についても整理しておきましょう。

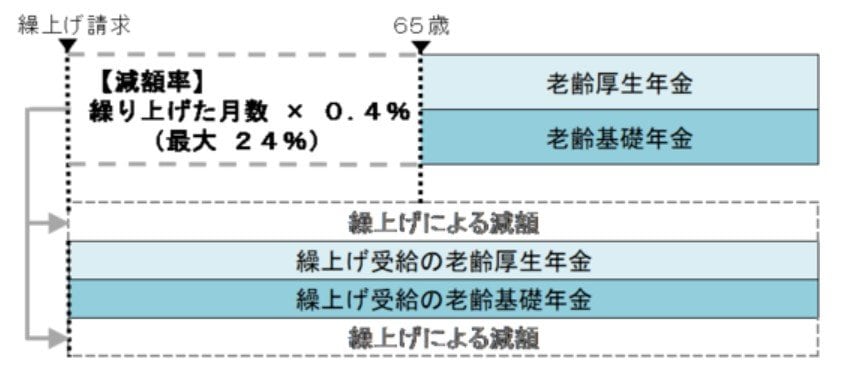

6.1 繰上げ受給

- 60歳から65歳になるまでの間で受け取り始める

- 原則として「老齢基礎年金・老齢厚生年金」はセットで繰上げ請求が必要

- 繰り上げた月数に応じて年金が減額される

- 減額率:繰り上げた月数×0.4%(最大24%)

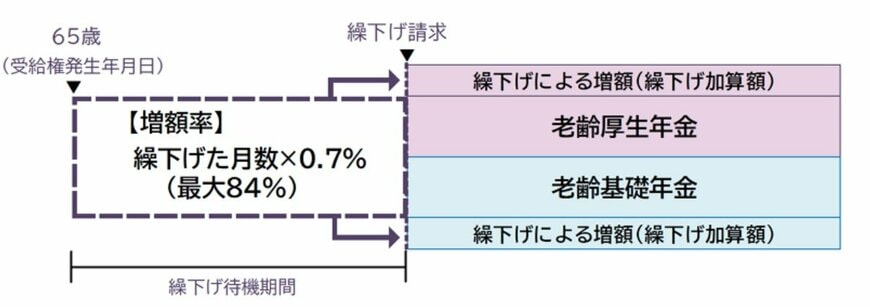

6.2 繰下げ受給

- 65歳で受け取らずに「66歳以後75歳まで」で受け取り始める

- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げが可能。どちらか一方のみ繰下げすることできる

-

繰り下げた月数に応じて年金が増額される

-

増額率:繰り下げた月数×0.7%(最大84%)

-

なお、いったん決まった「繰上げ受給の減額率」「繰下げ受給の増額率」は、生涯適用されます。繰上げ受給をした場合、65歳以降も減額された年金額が続く点には留意が必要です。

また、特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度は設けられていません。

参考資料

- 総務省「2020年基準 消費者物価指数 東京都区部 2025年(令和7年)3月分(中旬速報値)」

- 総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)平均結果の概要」

- 総務省統計局「第3 家計調査の貯蓄・負債編の見方」

- 生命保険文化センター「2024(令和6)年度生命保険に関する全国実態調査」

- 総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2023年(令和5年)平均結果-(二人以上の世帯)」

- 厚生労働省「令和5年就労条件総合調査概況」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 厚生労働省「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」

- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」

吉沢 良子