高齢化が進む日本において、「後期高齢者医療制度」は重要な社会保障制度のひとつです。

この制度は、原則として75歳以上の方を対象に、自動的に既存の健康保険から切り替えられる公的医療保険制度です。

所得に応じた窓口負担や年々見直される保険料の仕組みなど、制度の特徴を正しく理解しておくことが、安心して医療を受ける第一歩となります。

本記事では、後期高齢者医療制度の基本から、自己負担割合、保険料の仕組み、都道府県ごとの違いまでをわかりやすく解説します。

1. 後期高齢者医療制度とは?

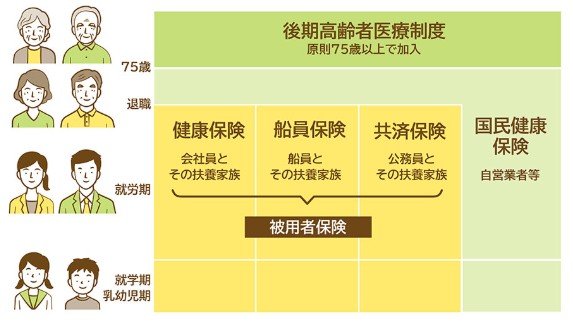

「後期高齢者医療制度」は、原則として75歳以上の方全員が加入する公的医療保険制度です。

75歳になったタイミングで自動的に切り替わり、健康保険組合や国民健康保険から移行する形となります。

なお、75歳未満でも一定の障害認定を受けた方が加入対象となる場合があります。

保険料は各都道府県の後期高齢者医療広域連合が算定し、個人の所得に応じて決定されます。

少子高齢化が進む日本社会において、医療費財源の確保や世代間の負担バランスを考慮しながら運営されています。