5. 現シニア世代は「国民年金・厚生年金」をいくら受給している?

最後に、厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参考に、厚生年金と国民年金の平均年金月額を確認していきます。

5.1 「厚生年金」の平均受給額・受給割合を確認

- 〈全体〉平均年金月額:14万6429円

- 〈男性〉平均年金月額:16万6606円

- 〈女性〉平均年金月額:10万7200円

※国民年金の金額を含む

- 1万円未満:4万4420人

- 1万円以上~2万円未満:1万4367人

- 2万円以上~3万円未満:5万231人

- 3万円以上~4万円未満:9万2746人

- 4万円以上~5万円未満:9万8464人

- 5万円以上~6万円未満:13万6190人

- 6万円以上~7万円未満:37万5940人

- 7万円以上~8万円未満:63万7624人

- 8万円以上~9万円未満:87万3828人

- 9万円以上~10万円未満:107万9767人

- 10万円以上~11万円未満:112万6181人

- 11万円以上~12万円未満:105万4333人

- 12万円以上~13万円未満:95万7855人

- 13万円以上~14万円未満:92万3629人

- 14万円以上~15万円未満:94万5907人

- 15万円以上~16万円未満:98万6257人

- 16万円以上~17万円未満:102万6399人

- 17万円以上~18万円未満:105万3851人

- 18万円以上~19万円未満:102万2699人

- 19万円以上~20万円未満:93万6884人

- 20万円以上~21万円未満:80万1770人

- 21万円以上~22万円未満:62万6732人

- 22万円以上~23万円未満:43万6137人

- 23万円以上~24万円未満:28万6572人

- 24万円以上~25万円未満:18万9132人

- 25万円以上~26万円未満:11万9942人

- 26万円以上~27万円未満:7万1648人

- 27万円以上~28万円未満:4万268人

- 28万円以上~29万円未満:2万1012人

- 29万円以上~30万円未満:9652人

- 30万円以上~:1万4292人

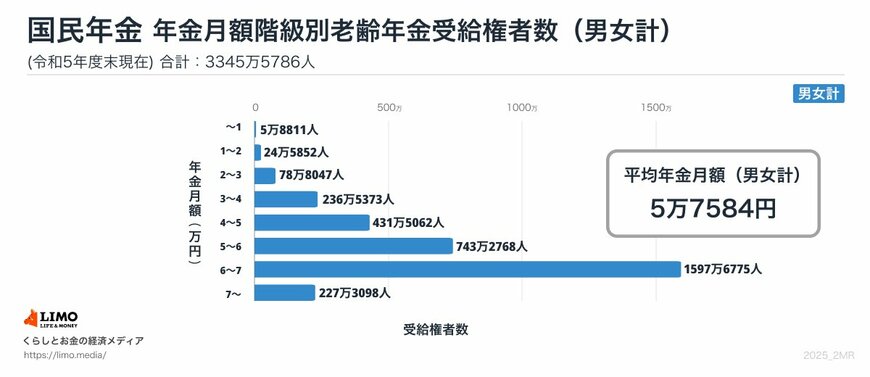

5.2 「国民年金」の平均受給額・受給割合を確認

- 〈全体〉平均年金月額:5万7584円

- 〈男性〉平均年金月額:5万9965円

- 〈女性〉平均年金月額:5万5777円

- 1万円未満:5万8811人

- 1万円以上~2万円未満:24万5852人

- 2万円以上~3万円未満:78万8047人

- 3万円以上~4万円未満:236万5373人

- 4万円以上~5万円未満:431万5062人

- 5万円以上~6万円未満:743万2768人

- 6万円以上~7万円未満:1597万6775人

- 7万円以上~:227万3098人

上記の結果から、平均額と実際に多くの世帯が受け取る金額には差があることがわかります。

年金額は、現役時代の収入や加入期間によって異なり、給付金を必要とする世帯と十分な年金を受け取る世帯が存在しています。

ただし、高額な年金を受け取っている世帯は、現役時代に高収入を得ていた可能性が高いため、どの世帯においても「老後の収入が大幅に減少する」という点では共通していると言えるでしょう。

6. まとめにかえて

今回は「年金生活者支援給付金」について詳しく解説してきました。

このような給付金で支援されるのはありがたいですが、今後も物価上昇が継続した場合は給付金のみでは老後生活費を賄いきれない可能性も出てきます。

そのため、年金や支援策のみに頼らない、老後に向けた資金準備が重要だといえるでしょう。

例えば、新NISA制度やiDeCo、個人年金保険などの資産運用で準備するのも方法の1つです。

預貯金と比べて効率的に増やせる可能性がある一方、リスクも存在はするので自分のリスクにする考え方に合う方法を選択するのが大切です。

まずは、どういった方法があるのか調べてみることから始めてみてはいかがでしょうか。

参考資料

- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」

- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金のみの源泉徴収票は送付されるのでしょうか。」

奥野 友貴