2. 私たちにとって「負担増」となる引き上げ・増額

私たちにとって負担が増える改正は、以下の2点です。

- 国民年金保険料の増額

- 国民健康保険料の上限引き上げ

こちらも、現行制度からどのように変わるのか解説します。

2.1 国民年金保険料の増額

老齢基礎年金の受給額は増額となりましたが、あわせて国民年金保険料も増額されています。すでに2026年度までの保険料額が示されており、以下の金額となっています。

- 2025年度:1万7510円(前年度比+530円)

- 2026年度:1万7920円(前年度比+410円)

2025年度は今年度から530円の増加、2026年度はさらに410円の増加です。2年間で1000円弱保険料の負担が増えます。

基準額は1万7000円ですが、国民年金保険料は実質賃金変動率と物価変動率を掛け合わせた名目賃金変動率によって改定される仕組みとなっており、2025年度は以下のように改定されています。

- 実質賃金変動率△0.1%(=0.999)×物価変動率3.2%(=1.032)=3.1%

よって、今年から3.1%増額の1万7510円となっているのです。

次年度は今年度に比べて年間約6,000円ほど保険料負担が増えます。保険料の負担増加は、実質賃金のさらなる低下を招く要因にもなるでしょう。賃上げ以外の負担緩和支援が重要です。

2.2 国民健康保険料の上限引き上げ

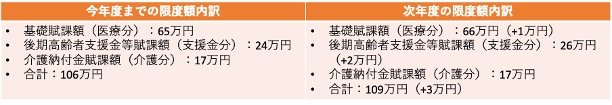

国民健康保険料は、現在保険料上限が106万円となっています。しかし、2025年度からは上限が109万円に引き上げられます。昨年10月31日に、国の社会保障審議会医療保険部会で引き上げが承認されました。引き上げの内訳は、以下のとおりです。

今年度までの限度額内訳

- 医療分:65万円

- 支援金分:24万円

- 介護分:17万円

- 合計:106万円

次年度の限度額内訳

- 医療分(基礎賦課分):66万円(+1万円)

- 支援金分:26万円(+2万円)

- 介護分:17万円

- 合計:109万円(+3万円)

対象となるのは、国民健康保険料の賦課限度額を超過している世帯です。2024年度時点で全体の1.56%に相当するとされています。限度額を引き上げることで、超過世帯が1.50%に減少する見込みです。

対象となるのはごくわずかの人ですが、引き上げ自体は3年連続続いていることから、今後も引き上げが続く可能性も考えられます。

次章では、今後引き上げが検討されているものを紹介します。