1.【変わらぬ年金制度】55年で家族に起こった大きな変化

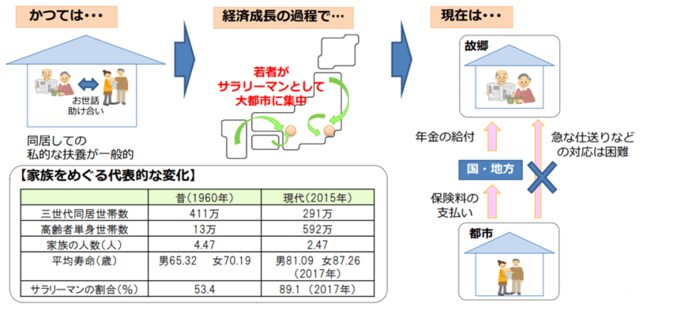

社会保障審議会年金部会の資料、「年金制度の意義・役割とこれまでの経緯等について」によると、1960年と現代(2015年)を比べると家族のあり方に大きな変化がありました。

1960年当時は三世代同居が当たり前、そして平均寿命が男性65.32歳、女性70.19歳。

また、サラリーマンの割合も53.4%から89.1%へと大きく伸びました。

当時の年金制度が、現代にフィットしているとはいえません。

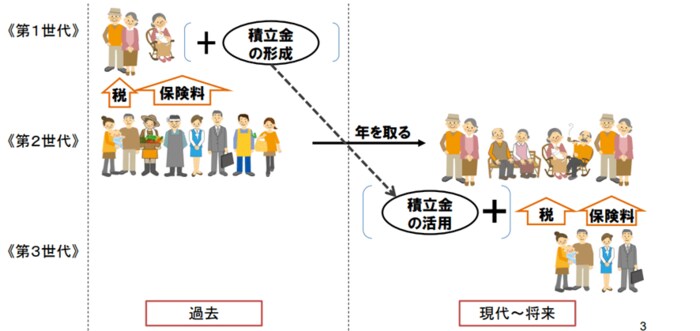

とはいえ、公的年金制度は「仕送り」を社会化したものとして、他の先進国と同様に「賦課方式」としています。

つまり、その時代の若者が、その時代の高齢者を支えるという構造です。

家族のあり方が変わることにより、年金制度が破綻しないのか不安視する声は大きいです。

しかし、国としては「我が国においては、将来の高齢化の進展に備え相当程度の積立金を保有し、その活用により、 将来世代の保険料水準が高くなりすぎないよう配慮している。」と説明しています。

年金制度自体は1942 年に労働者年金保険制度として誕生しました。歴史は古いですが、時代に合わせて細かな改定がされているのも事実です。