高齢化が進むなか、介護保険にかかる費用は制度が始まった2000年から約4倍にふくらんでおり、今後どう安定的に運営していくかが大きなテーマになっています。こうした状況を受け、利用者の負担をどのように見直すかについて、国での議論が進んでいます。

特に、一定以上の所得がある高齢者について、自己負担を2割にする範囲を広げる案が検討されています。ただし、預貯金が少ない場合は、たとえ所得があっても1割負担を維持するなど、生活状況に配慮したしくみもあわせて示されています。今回は、公的介護保険制度の最新動向をふまえ、介護保険の基本と現在の課題などをわかりやすく整理していきます。

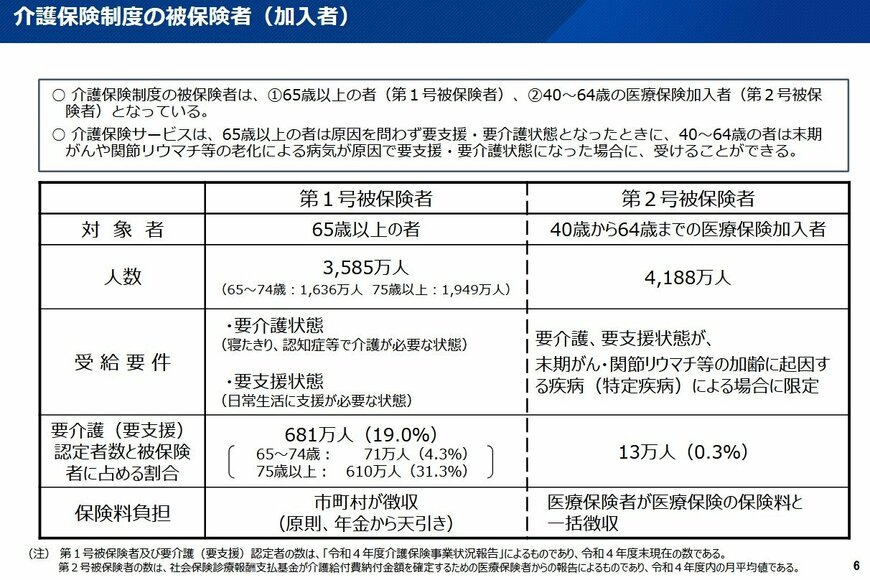

1. 【介護保険】加入区分「40歳から64歳までの人」対象の病気が限定的!

介護保険制度は高齢化の進展に伴う介護ニーズの増大、核家族化や介護する家族の高齢化といった社会の変化に対応するため、「高齢者の介護を社会全体で支えるしくみ」として2000年にはじまりました 。

1.1 「第1号被保険者」とは?

- 対象者:65歳以上

- 被保険者数:3585万人

→65~74歳:1636万人、75歳以上:1949万人 - 給付対象:要介護状態または要支援状態になった場合(原因は問わない)

- 要介護(要支援)認定者数と被保険者に占める割合:681万人(19.0%)

→65~74歳:71万人(4.3%)、75歳以上:610万人(31.3%) - 保険料負担:徴収は市町村が行う(原則、年金から天引き)

1.2 「第2号被保険者」とは?

- 対象者:40歳~64歳

- 被保険者数:4188万人

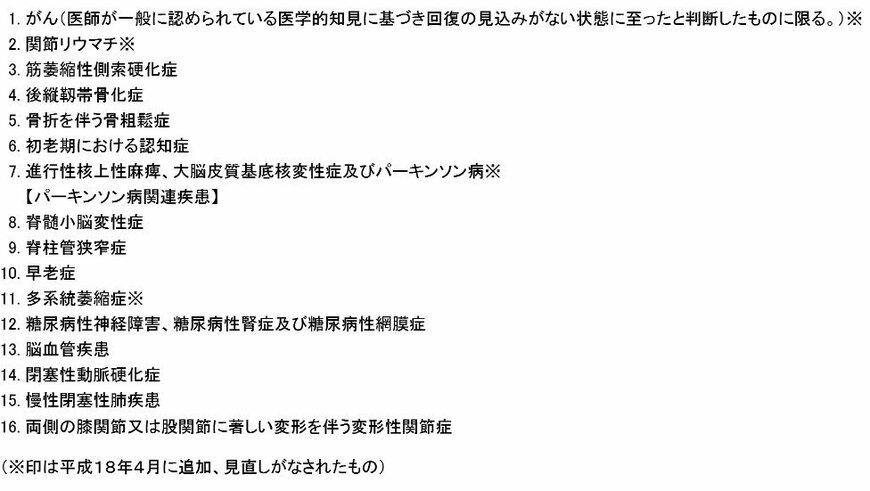

- 給付対象:末期がんや関節リウマチなど、加齢に起因する特定の16種類の疾病(特定疾病)によって要介護・要支援状態になった場合に限定

- 要介護(要支援)認定者数と被保険者に占める割合:13万人(0.3%)

- 保険料負担:協会けんぽ、健康保険組合などの医療保険者が医療保険の保険料と一括徴収

40~64歳と65歳以上では、介護保険の対象範囲や給付の受けられる条件が大きく異なるため、自分の年齢区分に応じた制度のしくみを理解しておくことが大切です。