11月は家計の冬支度が始まる季節で、光熱費の上昇や食料品の値上げが続き、暮らしの負担が重く感じられる方も多い時期です。

こうした物価高への対策として、政府内で検討が進むのが「給付付き税額控除」。高市総理が就任早々“早期着手”を示したことで、一気に注目が高まりました。

一見すると「現金給付のほうが早くて助かるのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、今回の方式には、所得の把握精度、必要な支援層への確実な届け方、そして財源の効率性など、いくつもの背景があります。

今回は、政府が進めている「給付付き税額控除」について、詳しく解説します。

1. どう機能する?「給付付き税額控除」の基本構造

新しく自民党の総裁かつ首相になった高市氏は「給付付き税額控除」の具体化に向けて、党内議論を進めています。

給付付き税額控除とは、税額控除と現金給付を組み合わせた生活支援策です。所得税の税額から一定の金額を減税し、控除しきれない部分があれば、その差額を現金で支給する仕組みです。

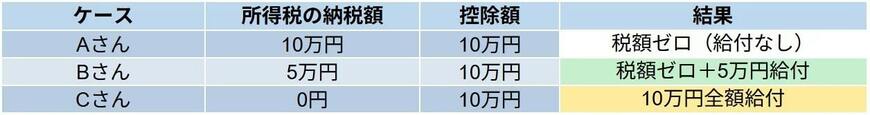

10万円の給付付き税額控除が実際に行われると、どのような影響があるのかを具体的に見てみましょう。

Aさんの場合、納める予定の10万円がすべて税額控除の対象となるため、結果的に税金がゼロになります。納税額が減るため、実質的な手取り所得の増加につながります。

Bさんの場合、納める予定の5万円が税額控除されます。控除しきれていない5万円は給付という形で還元され、結果的に10万円の経済的恩恵を受けられる仕組みです。

Cさんはそもそも税金を払っていないため、10万円が全額給付という形で行われます。このように、税金を負担している層だけでなく、低所得者層も「10万円の経済的恩恵」が行きわたります。