7. 高齢者世帯が「住民税非課税世帯」に該当しやすい理由とは?

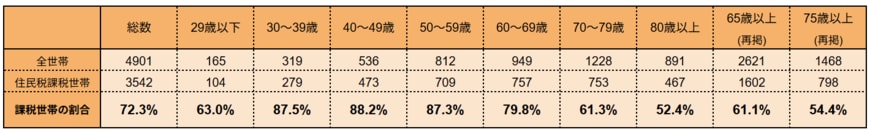

厚生労働省が公表している『令和6年国民生活基礎調査』のデータを見ると、高齢者世帯は他の年代に比べて住民税非課税世帯に該当しやすい傾向があることがわかります。年齢階級別の課税世帯の割合を見てみましょう。

- 29歳以下:63.0%

- 30~39歳:87.5%

- 40~49歳:88.2%

- 50~59歳:87.3%

- 60~69歳:79.8%

- 70~79歳:61.3%

- 80歳以上:52.4%

- 65歳以上(再掲):61.1%

- 75歳以上(再掲):54.4%

※ 全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯を含みます。

※ 総数には、年齢不詳の世帯を含みます。

※ 住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯を含みます。

30歳代から50歳代では課税世帯の割合が約9割に達するのに対し、60歳代では79.8%に低下します。さらに年齢が上がると、65歳以上では61.1%、75歳以上では54.4%と、課税世帯の割合は減少していきます。

年齢を重ねるにつれて、住民税が課税される世帯の割合が低くなることがわかります。

この背景には、多くの方が年金生活に入ると現役時代より収入が減少することや、65歳以上の方には公的年金等控除という税制上の優遇があることが挙げられます。また、遺族年金は非課税所得であるため、収入に含まれません。

これらの理由から、年金を受給しているシニア層は、住民税非課税世帯に該当しやすくなるのです。

8. 今後の政府の動きに注目しておこう

今回紹介した「給付付き税額控除」は、物価の上昇や社会保障費の負担増といった問題に対応するために考えられている、新しい支援の仕組みです。

これまでの減税だけでは、所得が低い人や非課税世帯には十分な支援が届きにくいという課題がありました。そこで、減税と現金給付を組み合わせることで、より幅広い人に支援を届けることを目指しています。

この制度は、一時的な対策にとどまらず、消費税の負担が重くなりがちな低所得層を助け、税の再分配の仕組みを強化する役割もあります。所得に応じて公平に支援を行うことで、格差の是正や経済の安定にもつながる可能性があります。

ただし、制度をしっかり機能させるためには、誰が対象になるのか、給付額はいくらにするのか、所得制限をどうするのか、手続きを簡単にできるかなど、細かい仕組みづくりが大きな課題です。

国民の生活に直結する制度だからこそ、公平で実効性のある内容にするために丁寧な議論が必要です。今後の政府の動きに注目していきましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

- LIMO「高市総理「給付付き税額控除」早期着手へ!「税額控除+現金給付」で全所得層に恩恵?”現金給付”との違いと3パターンの支援」

- 首相官邸「第二百十九回国会における高市内閣総理大臣所信表明演説」

- X「首相官邸」

- 総務省「個人住民税」

- 神戸市「よくある質問と回答『住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?』」

- 政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和6年国民生活基礎調査」

- 自由民主党「もう一度信頼される自民党に 高市新総裁が就任会見」

- X「自民党広報」

中本 智恵