2. 高齢者世帯の6割超が「資産を取り崩して生活している」と回答

70歳代の貯蓄事情は二極化していますが、高齢者世帯全体で見ると、多くの世帯が年金収入だけでは生活費をまかなえていない実情がうかがえます。

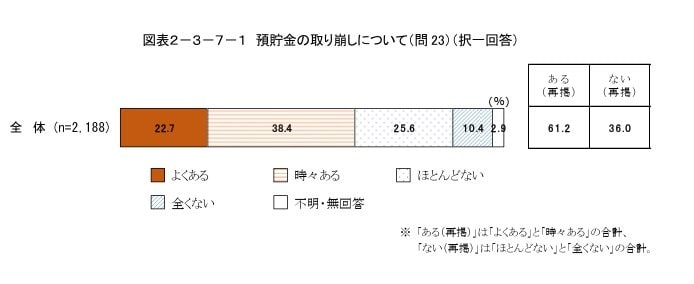

内閣府が公表した「令和6年度 高齢社会対策総合調査(高齢者の経済生活に関する調査)の結果(概要版)」によると、日常生活の支出において収入が不足し、預貯金を取り崩すことが「ある」(「よくある」「時々ある」の合計)と回答した60歳以上の人は、全体の61.2%にのぼりました。

2.1 年齢・性別による取り崩し状況

「預貯金の取り崩しがある(再掲)」と回答した割合

- 60~64歳

- 全体:60.7%

- 男性:63.0%

- 女性:58.4%

- 65~69歳

- 全体:60.6%

- 男性:57.7%

- 女性:63.7%

- 70~74歳

- 全体:63.3%

- 男性:60.6%

- 女性:65.9%

- 75~79歳

- 全体:60.4%

- 男性:55.9%

- 女性:64.8%

- 80~84歳

- 全体:68.2%

- 男性:70.9%

- 女性:65.7%

- 85歳以上

- 全体:51.1%

- 男性:58.1%

- 女性:46.0%

年齢階級別に見ると、70~74歳で預貯金を取り崩すことが「ある」と答えた割合は63.3%、75~79歳では60.4%となっており、70歳代の多くが貯蓄を取り崩しながら生活していることがわかります。

現役時代からの資産形成に加え、リタイア後も家計の状況を定期的に見直し、必要に応じて支出の最適化や、健康状態に応じて働くといった選択肢を検討することが、資産寿命を延ばす上で重要になるといえるでしょう。