4. 65歳時点で「貯蓄3000万円」あれば老後は安心できるの?

現在の無職の老後世帯の毎月の家計収支を見ると、平均では赤字になっています。

仕事を続けて収入を増やすのでなければ、貯蓄(預貯金に加えて投資有価証券や売却可能な投資用不動産等も含む)を取り崩して生活を維持しなければなりません。そこで、3000万円あれば老後生活を維持できるのか調べてみました。

4.1 65歳以上・無職夫婦世帯の家計収支は「毎月3万4058円の赤字」に

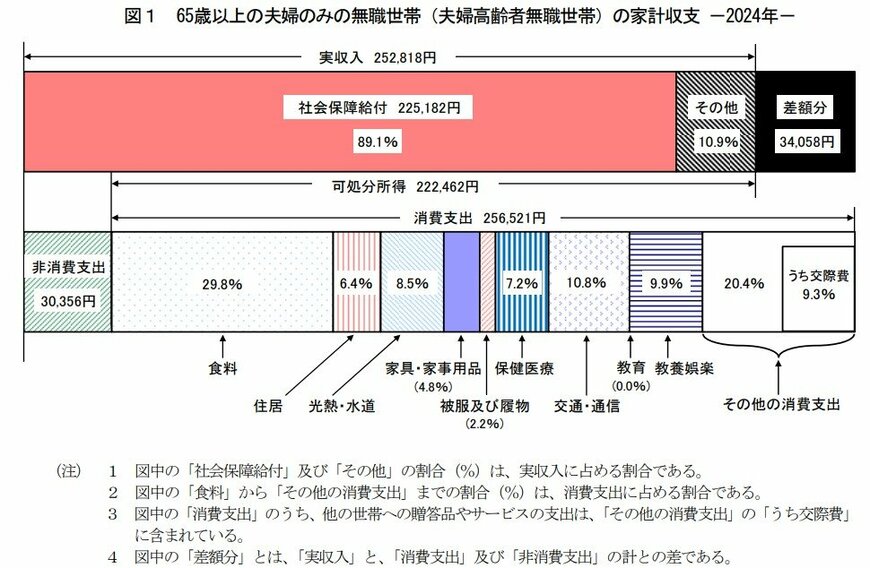

2025年3月11日に厚生労働省が公表した「家計調査報告〔家計収支編〕2024年(令和6年)平均結果の概要」から、65歳以上無職夫婦世帯のひと月の家計収支を見てみましょう。

毎月の実収入:25万2818円

■うち社会保障給付(主に年金)22万5182円

毎月の支出:28万6877円

■うち消費支出:25万6521円

- 食料:7万6352円

- 住居:1万6432円

- 光熱・水道:2万1919円

- 家具・家事用品:1万2265円

- 被服及び履物:5590円

- 保健医療:1万8383円

- 交通・通信:2万7768円

- 教育:0円

- 教養娯楽:2万5377円

- その他の消費支出:5万2433円

- うち諸雑費:2万2125円

- うち交際費:2万3888円

- うち仕送り金:1040円

■うち非消費支出:3万356円

- 直接税:1万1162円

- 社会保険料:1万9171円

毎月の家計収支

- 3万4058円の赤字

この世帯のひと月あたりの収入は25万2818円。そのうち約9割にあたる22万5182円は、公的年金などの社会保障給付によるものです。

一方、月々の支出は合計で28万6877円。その内訳は、社会保険料や税金などの「非消費支出」が3万356円、「生活費」にあたる消費支出が25万6521円となっており、毎月3万4058円の赤字が発生していることになります。

仮に65歳から95歳まで30年間生きるとすると、総赤字額は1226万880円です。この金額を貯蓄から賄わなければ、平均的な老後生活を維持できない試算となります。

4.2 介護費用は一人当たり平均542万円

長命化するなか、介護サービスを利用する可能性も一定程度あるでしょう。子ども世帯が援助できるとは限らないため、できれば自分で費用負担ができるように備えておくのが望ましいといえます。

公益財団法人「生命保険文化センター」によると、一人あたりの介護にかかる費用の平均値は次のとおりです。

- 一時金の平均額:47万2000円

- 月々の費用は9万円

- 一人の平均的な介護期間:55か月

以上をふまえると、1人あたりの総介護費用は平均約542万円、二人合わせると約1084万円です。

介護費用を子ども世代が負担するのか、自分で賄うのかは事前に親族間でよく相談しておきたいところ。ただしいずれにしても、子ども世帯に不測の事態があって負担できなくなった場合に備えて、いざというときに負担できる状態にはしておきたいところです。

以上をまとめると、赤字の補てんで1226万円ほど、二人の介護費用で1084万円ほど、合計すると2300万円強の貯蓄を要しておく必要がある計算です。貯蓄が3000万円あれば、平均的な支出水準であれば少しゆとりのある状態といえるでしょう。

5. まとめにかえて

60歳代の世帯がどれくらい貯蓄をしているかを見てみると、平均では2033万円となっています。ただし、実際に多くの世帯が持っている金額の目安となる中央値は650万円で、平均値とはかなり差があります。

貯蓄が3000万円を超える世帯は全体の約2割、つまり5世帯に1世帯の割合です。一方で、まったく金融資産を持っていない、いわゆる「貯蓄ゼロ」の世帯も20.5%存在しており、老後の経済状況には大きなばらつきがあることがわかります。

定年後の生活では、医療費の負担や住まいの修繕など、思いがけない支出が発生することもあります。そうした事態に備えるためには、現役時代からコツコツと貯蓄を進めたり、資産をどう運用するかを考えたりしておくことが大切です。

参考資料

- J-FLEC 金融経済教育推進機構「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 金融庁「つみたてシミュレーター」

- 総務省統計局「高齢者の就業(労働力調査、OECD.Stat)」

- 公益財団法人 生命保険文化センター「リスクに備えるための生活設計」

中本 智恵