11月は、年末に向けて家計を見直す人が増える季節です。冬のボーナスや年末調整、ふるさと納税など、お金に関する話題が一気に増えるこの時期は、将来の生活を考える良いきっかけになります。特に60歳代の世帯にとっては、退職後の暮らしをどう支えるかが大きなテーマです。

「老後資金はどれくらい必要?」「年金だけでやっていける?」――こうした疑問は誰もが抱くもの。そこで気になるのが、実際の貯蓄額と年金の現状です。たとえば、60歳代・二人以上世帯で、貯蓄3000万円を持っている家庭はどれくらいあるのでしょうか?そして、年金はどの程度受け取れるのでしょうか。

本記事では、データをもとに、貯蓄と年金のリアルな数字をわかりやすく紹介し、これからの生活設計に役立つヒントをお届けします。

1. みんなの年金、平均受給額は月額いくらぐらい?

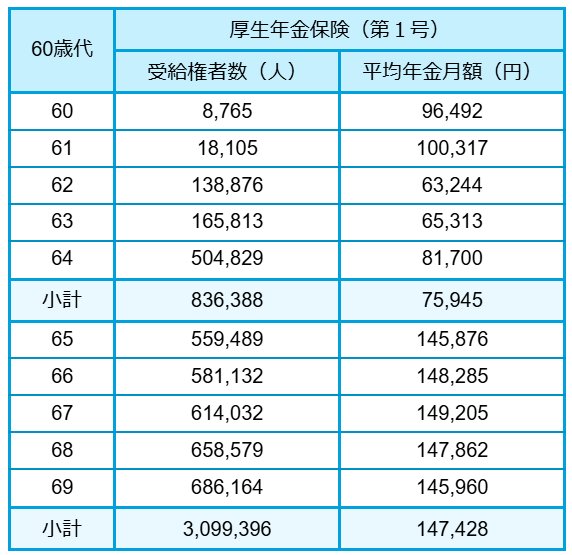

厚生労働省が公表した「令和5年度厚生年金・国民年金事業の概況」によると、60歳代の平均年金月額は以下のとおりです。

1.1 【60歳~69歳】厚生年金の平均月額

- 60歳:9万6492円

- 61歳:10万317円

- 62歳:6万3244円

- 63歳:6万5313円

- 64歳:8万1700円

- 65歳:14万5876円

- 66歳:14万8285円

- 67歳:14万9205円

- 68歳:14万7862円

- 69歳:14万5960円

※国民年金(基礎年金)の月額を含む

1.2 【60歳~69歳】国民年金の平均月額

- 60歳:国民年金4万3638円

- 61歳:国民年金4万4663円

- 62歳:国民年金4万3477円

- 63歳:国民年金4万5035円

- 64歳:国民年金4万6053円

- 65歳:国民年金5万9599円

- 66歳:国民年金5万9510円

- 67歳:国民年金5万9475円

- 68歳:国民年金5万9194円

- 69歳:国民年金5万8972円

※65歳未満の厚生年金保険の受給権者は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げにより、主に定額部分のない、報酬比例部分のみの者

一般的に、公的年金の受給開始は65歳からとなっています。厚生労働省が発表した「令和5年度 厚生年金・国民年金事業の概況」によれば、65歳以降に受け取れる年金額の目安は、国民年金で月額およそ5万円台、厚生年金では14万円前後です。

1.3 平均受給額は都道府県ごとに差がある!どの地域が高い?

厚生労働省では「令和5年度厚生年金・国民年金事業の概況」にて、全国・都道府県別の年金の平均受給額を集計しています。

厚生年金保険(第1号)は、全国で見ると平均受給額が14万7360円でした。厚生年金は現役だったころの報酬等に比例して受給額が決まります。

そのため都道府県別でもやや受給額にばらつきがあり、千葉県(16万1368円)、東京都(15万9921円)、神奈川県(16万6578円)のように首都圏周辺はやや平均受給額が高い傾向にあります。都道府県によって受給条件が異なることは基本的にないので、都道府県に住む年金受給層の現役時代の収入が高いことが主因であると考えられます。

次に、国民年金の全国平均受給額は5万7700円です。国民年金は、基本的な年金額に加入期間・納付月数の調整を加えてそれぞれの年金受給額を決めます。年収による差が基本的にないため、厚生年金と比べると個々人の差は出にくいのが特徴です。

都道府県別の平均でも、富山県(6万1220円)を筆頭にごく一部の県が6万円を超えているほかは、5万円台となっています。こちらも住む地域によって受給条件が異なることはなく、たまたま加入期間・納付月数が長い方が多く住む都道府県が、平均額も高くなっているのと考えられます。

もちろん、老後の暮らしを考えるうえでは、年金だけでなく貯蓄がどれだけあるかも大切なポイントです。では、実際に二人以上の世帯ではどのくらいの貯蓄があるのでしょうか。次の章で、詳しく見ていきましょう。