2024年に行われた「定額減税」は、物価高に苦しむ家計を支援するために実施されました。

十分に恩恵を受けられなかった人に対し、その不足分を補う「定額減税の補足給付金(不足額給付)」が2025年度に支給されています。

この給付金は、多くの自治体で申請期限が10月31日に設定されていましたが、今、その期限を延長する自治体が続々と現れています。

「定額減税の恩恵を十分に受けられなかった」「給付金の対象だと知らなかった」という場合、期限切れで受給を諦めざるを得ませんでしたが、もしかしたら申請できる可能性があるということです。

本記事では、そもそも2024年の定額減税がどのような仕組みだったのかを改めて振り返りながら、2025年度の補足給付金(不足額給付)の対象者を詳しく解説します。

給付金の申請期限を延長した自治体の事例も7つピックアップしてご紹介するので、本記事をきっかけとしてお住まいの地域が該当するかどうか確認しましょう。

1. 2024年実施の「定額減税」とは

今回の給付金は、2024年に行われた「定額減税」と密接に関わりがあります。その概要をまず振り返りましょう。

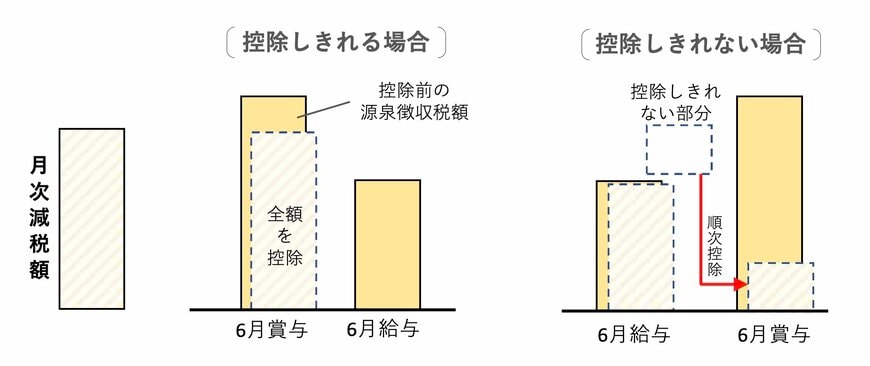

定額減税とは、物価高による家計への影響を和らげる目的で実施された施策であり、所得税と住民税を合わせて最大4万円分減額するというものでした。

対象となったのは、「日本に居住している人」で「2024年の合計所得金額が1805万円以下」の方などです。

ただし、そもそも所得税や住民税を4万円も納めていないという人がいました。そのような方に対しては、別で調整給付金が支給されました。

さらにそもそも住民税が非課税だという低所得者世帯には、減税ではなく給付(1世帯あたり7万円/住民税均等割のみ課税の世帯には10万円)が行われました。

こうした減税や給付金を十分に受けられなかった人に対して、2025年度にも「定額減税の補足給付金(不足額給付)」が支給されたのです。