75歳以上になると、後期高齢者医療制度に加入し、医療費の自己負担割合も1割、2割、あるいは3割と所得によって変化します。

「75歳=1割負担」と思っていたら、実は年収・所得次第で3割負担になるケースもあるのです。

75歳以上で「3割負担」となる人の年収・所得の目安を整理しつつ、制度の仕組みとともに見ていきましょう。

1. 75歳以上「後期高齢者医療保険制度」についておさらい

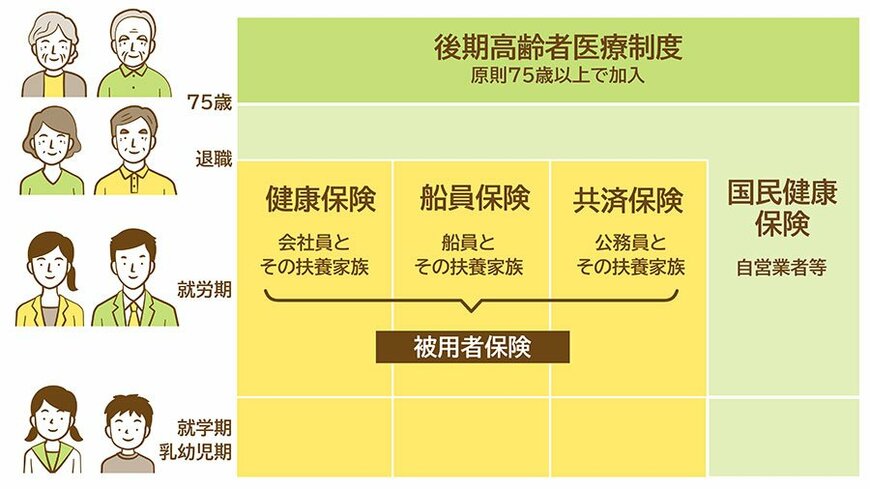

日本は「国民皆保険制度」を採用しており、すべての人が何らかの公的医療保険に加入し、病気やけがに備える仕組みになっています。

加入する保険は、働き方や年齢によって異なり、主に次の3つです。

- 国民健康保険:自営業者やフリーランス、年金生活者など、日本国内に住所を有する75歳未満で他の医療保険制度の被保険者等でない人が加入

- 被用者保険:企業などに勤める会社員や公務員が加入(組合健保・協会けんぽ・共済組合など)

- 後期高齢者医療制度:原則として75歳以上の方(または65歳以上で一定の障害がある方)が加入

1.1 75歳以上でまず知るべき“自己負担1~3割”の枠組み

75歳になると、加入していた保険(たとえば国保や協会けんぽなど)から「後期高齢者医療制度」へ自動的に切り替わります。

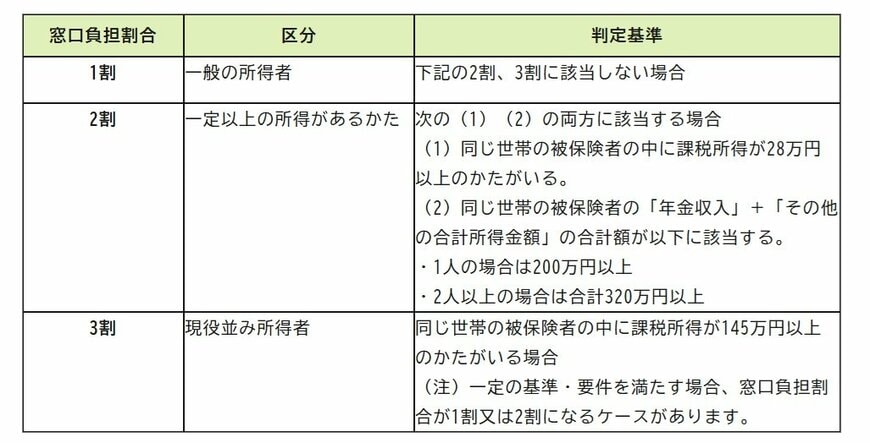

このときの医療費の自己負担割合は、所得水準によって以下のように分かれます。

- 一般(多くの方):1割負担…年金中心で所得が少ない方

- 一定以上の所得:2割負担…年金収入+給与などがある方

- 現役並み所得者:3割負担…同世帯に一定の所得がある方など

この「1~3割負担」は、個人単位で判断され、同じ世帯でも人によって負担割合が異なる場合があります。

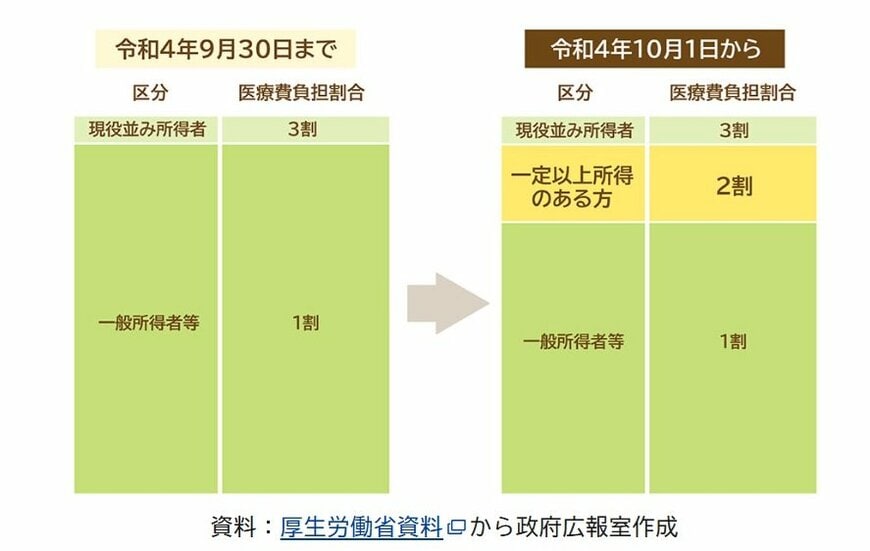

また、2割負担の導入(2022年10月~)により、比較的所得の高い高齢者は医療費の一部をより多く負担する仕組みに変わりました。

このように、「75歳以上=1割負担」という単純な構図ではなく、所得に応じて最大3割まで負担が変わる仕組みになっています。

次の章では、それぞれの区分(1割・2割・3割)の具体的な基準と判定方法を整理します。