5. 日本の「推し活」と音楽産業の関係は?

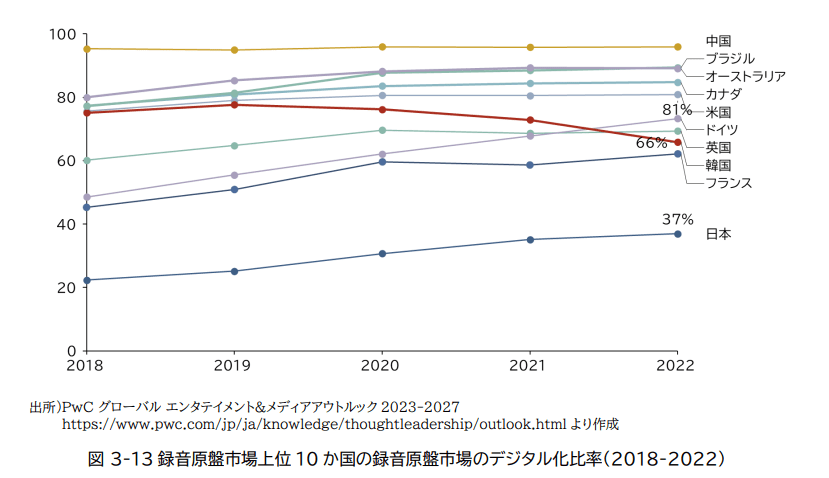

世界の録音原盤市場(音楽の売上)を見ると、サブスクリプションサービスの普及により、デジタル化が急激に進んでいます。日本を除く世界の録音原盤市場上位10か国のデジタル化比率は、すべて50%を超えています 。

特に中国は95%を超え、米国も81%に達しているのに対し、日本のデジタル化比率は2022年時点で37%と、相対的に低い水準に留まっています 。

韓国はデジタル化比率が66%ですが、2019年から比率が下がっている傾向が見られます 。

一方、日本市場ではデジタル化が進まず、CDなどのフィジカルディスクの存在感が依然として強いのには、推し活と深く関わる構造的な理由があります 。

まず、音楽を「所有する手段」としての需要です。ストリーミングサービスの普及によって、音楽を聴く手段としてのフィジカルディスクの需要は減少しましたが、「音楽を所有する手段」や「グッズの一種類」としての需要が高まっています 。

また、CDなどの購入はアーティストの応援に直結する行動と見なされているようです。ストリーミングはアーティストへの還元率が低いという情報が一人歩きしたため、ファンにとって応援の動機につながりにくい状況が続いています 。

音楽のデジタル化が進まない理由には、推し活をする人々の「推しに貢献したい」という熱量があるようです。ここでも推し活が、デジタル化が進まない音楽市場という世界的に見ても特殊な経済構造の一端を担っていると言えるでしょう。

6. まとめ

推し活は、もはや一部の熱狂的なファン文化ではなく、約3人に1人が参加し、市場規模3.9兆円に迫る巨大な経済圏を形成しています。

「Z世代の当たり前」というだけでもなく、男性30代のような購買力の高い層も推し活の消費を牽引しており、その影響はグッズ、イベント、遠征など多岐にわたります。

推しへの情熱が、現代日本の経済を力強く動かしていると言えるでしょう。

参考資料

LIMO・U23編集部