肌寒さを感じる2025年11月を迎え、年末調整の準備を意識し始める方も多いかもしれません。 物価高の影響が家計を圧迫する中、税制や給付金に関する情報は特に重要度を増しています。

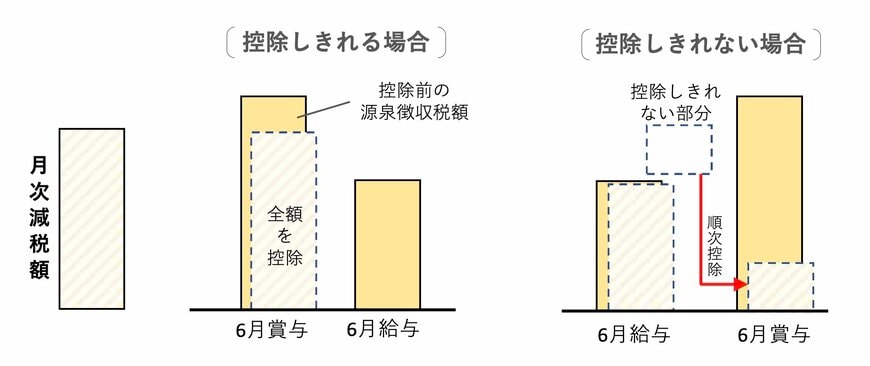

2024年に実施された定額減税は、こうした生活者の負担軽減を目的とした大きな施策でした。 しかし、その仕組みは複雑であり、「自分は十分に恩恵を受けられたのか」「控除しきれなかった場合はどうなるのか」といった疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。

本稿では、昨年の定額減税の概要を改めて振り返るとともに、2025年に対応が進められている「調整給付金(不足額給付)」について、その対象者や申請の必要性などを詳しく解説します。

年末に向けて、自身の家計に関わる大切な制度を正しく理解する一助となれば幸いです。

1. 2024年に実施された「定額減税」を振り返る

まずは、2024年に行われた「定額減税」の内容をおさらいしておきましょう。

物価高による家計への影響を和らげる目的で、所得税と住民税を合わせて最大4万円分減額する措置が導入されました。

対象となったのは、「日本に居住している人」で「2024年の合計所得金額が1805万円以下」の方などです。