5. 「特別縁故者」への財産分与制度:親族でなくても、遺産を受け取れるケースがある

相続人がいない場合、亡くなった方に生前に特別な関係を築いていた人が財産を受け取れる「特別縁故者への財産分与制度」があります。

対象となるのは、

- 長年同居していた友人

- 介護や生活支援を行っていた人

- 生前、事業や生活を支えていた人

などで、家庭裁判所に申し立てを行い認められれば、遺産の一部を分与されます。

実際、この制度を知らずに「すべて国に取られる」と誤解している人が多いのが現状です。

6. 遺言書を作れば「遺産の行き先」は自分で決められる

相続人がいない場合でも、遺言書を残しておけば、自分の遺産を特定の人や団体に託すことができます。

たとえば、

- お世話になった友人へ現金を贈る

- 福祉団体や母校などに寄付する

- 動物保護・文化振興団体などへ支援を残す

といった形が可能です。

遺言書があれば、国庫に帰属する前に自身の意思に沿って遺産を活かすことができるのです。

7. 「寄付」や「信託」で想いをつなぐ方法

最近では、遺贈寄付や信託(民事信託・遺言信託)を通じて、自分の財産を社会のために使う人が増えています。

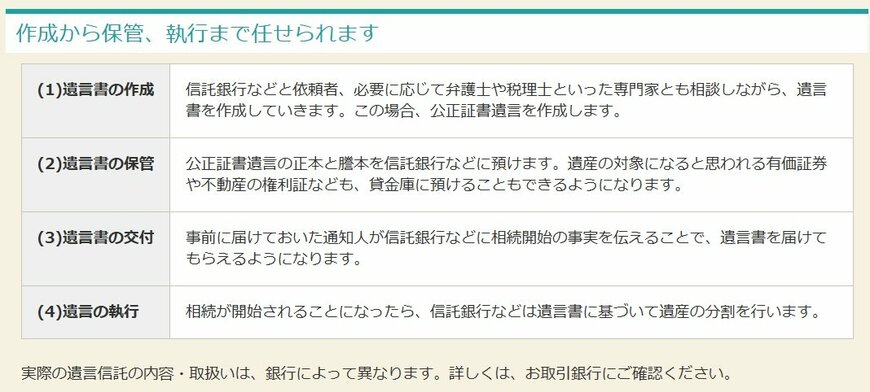

専門家が手続きや執行をサポートする「遺言信託」サービスを提供する銀行もあります。

寄付先としては、

- 日本赤十字社、ユニセフ、大学などの公共団体

- 医療・教育・動物保護・文化財保全などのNPO

などがあります。

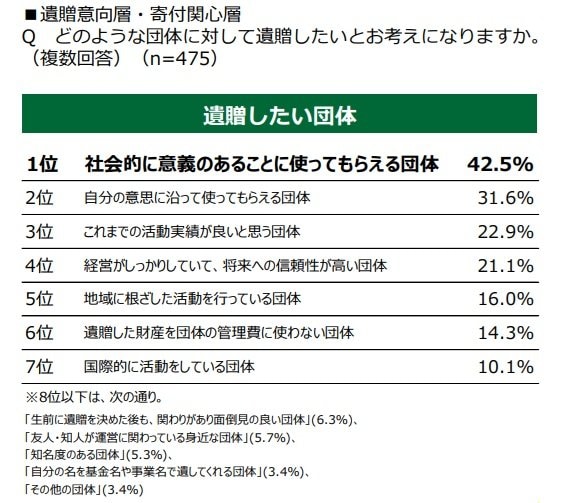

日本財団が2023年に発表した「遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査」では、遺贈したい団体は「社会的に意義のあることに使ってもらえる団体」(42.5%)がトップとなっており、次いで「自分の意思に沿って使ってもらえる団体」(31.6%)という結果が出ています。

遺言で遺贈先を決めることは、「自分の財産を社会や未来の世代に活かしたい」という想いを、具体的に形にする方法のひとつです。