4. 給付金受給者が受けられる優遇措置は?

老齢年金生活者支援給付金が受給できる世帯は、住民税非課税世帯です。住民税が非課税だと、さまざまな面で優遇措置を受けられます。代表的な優遇措置は、以下の2つです。

- 国民健康保険料の軽減

- 医療費の自己負担限度額の軽減

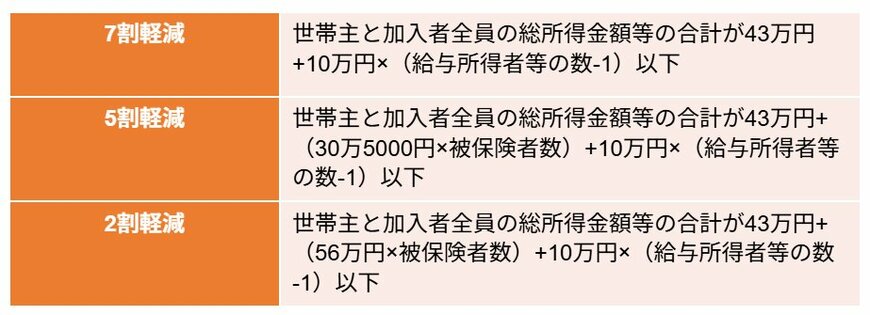

国民健康保険料については、所得額に応じて2〜7割の保険料軽減措置が受けられます。

〈7割軽減〉

世帯の所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

〈5割軽減〉

世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+(30万5000円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

〈2割軽減〉

世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

国民健康保険料は税金や社会保険料といった納付義務のあるもののなかでも、比較的高額になりやすいお金です。軽減を受けられれば、家計のやりくりが多少楽になるでしょう。

医療費の自己負担限度額も、住民税が非課税であれば低く設定されています。私たちが病院で支払う医療費は、毎月一定額を超えると、超えた分が払い戻される仕組みになっています。医療費の自己負担限度額とは、この一定の上限額を指しています。

70歳未満の場合を例に、所得区分別の医療費の自己負担限度額を見てみましょう。

- 標準報酬月額83万円以上:25万2600円+(総医療費※1-84万2000円)×1%

- 標準報酬月額53万〜79万円:16万7400円+(総医療費※1-55万8000円)×1%

- 標準報酬月額28万〜50万円:8万100円+(総医療費※1-26万7000円)×1%

- 標準報酬月額26万円以下:5万7600円

- 市区町村民税の非課税者等:3万5400円

住民税非課税の人の自己負担限度額は、月額3万5400円です。3万5400円を超える医療費の支払いがあった場合は、超えた分が高額療養費制度により払い戻されます。所得が低くても、安心して医療を受けられる仕組みになっているのです。

老齢年金生活者支援給付金の受給世帯は、こうした措置を活用できます。給付金とあわせて健康や医療に関する費用の支援も受けながら、生活を立て直していくとよいでしょう。

5. まとめ

老齢年金生活者支援給付金は、平均約4000円が年金に上乗せされています。保険料の納付期間が少なく、免除されている期間が多いほど、金額は高額です。給付申請も日本年金機構から送られてくる書類に必要事項を記載して返送するだけであり、受給しやすい給付金です。

今後も物価高により、低所得者世帯の生活は苦しくなることが想定されます。給付金を忘れずに申請して、生活費に充当しましょう。

参考資料

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

- 厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年10月版)」

- 青森市「国民健康保険税の法定軽減」

- 全国健康保険協会「高額な診療が見込まれるとき(マイナ保険証または限度額適用認定証)」

石上 ユウキ