10月21日、高市早苗氏が第104代首相に就任しました。就任会見では、以前から取り組みを示していた「給付付き税額控除」について、強い意欲を示し「早期に制度設計を進めたい」と語りました。ただし、導入には一定の準備期間が必要とし、慎重に進める考えも明らかにしています。

11月に入り、年末に向けて家計や税金を見直す人が増える時期です。そんな中、減税と現金給付を組み合わせたこの仕組みは、低所得世帯や非課税世帯への支援策として注目を集めています。

では、「給付付き税額控除」とはどのような制度なのでしょうか。対象となる人やメリットが気になるという方もいるのではないか思います。この記事では、「給付付き税額控除」の仕組みとポイントをわかりやすく解説します。

1. 「給付付き税額控除」の仕組みと特徴を整理しよう

「給付付き税額控除(Refundable Tax Credit)」とは、所得税の控除と現金給付を組み合わせた制度です。

最大の特徴は、「控除しきれずに余った分を現金で受け取れる」という点にあります。

この仕組みにより、従来の減税制度では恩恵を受けにくかった納税額の少ない人や、所得税が非課税の人にも、確実に支援が届くようになります。

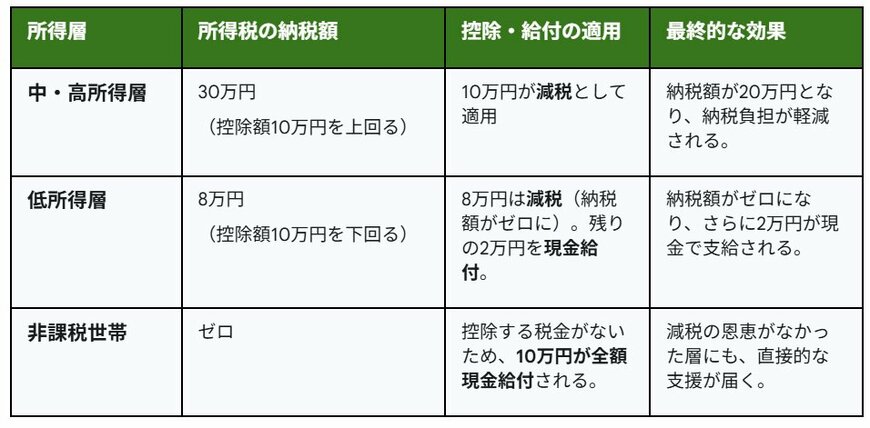

1.1 【具体例】控除額を10万円とした場合の支援イメージを見る

この制度がどのように働くのか、具体的なケースを用いて確認してみましょう。※以下の数値はあくまでシミュレーションのため、実際の制度とは異なる可能性があります。

【中・高所得層】減税のメリット

- 所得税の納税額:30万円(控除額10万円を上回る)

- 控除・給付の適用:10万円が減税として適用

- 最終的な効果:納税額が20万円となり、納税負担が軽減される。

【低所得層】減税と給付の組み合わせ

- 所得税の納税額:8万円(控除額10万円を下回る)

- 控除・給付の適用:8万円は減税(納税額がゼロに)。残りの2万円を現金給付。

- 最終的な効果:納税額がゼロになり、さらに2万円が現金で支給される。

【非課税世帯】全額現金給付

- 所得税の納税額:ゼロ

- 控除・給付の適用:控除する税金がないため、10万円が全額現金給付される。

- 最終的な効果:減税の恩恵がなかった層にも、直接的な支援が届く。