厚生年金や国民年金の手取り額は、毎回同じ金額だと思っている方もいるのではないでしょうか。

実は10月からの手取り額が変わる方もおり、対象者には日本年金機構から「年金振込通知書」が送付されます。

本記事では、なぜ手取り額が変わるのか、その理由やどのような人が対象になるのか解説していきます。

また、現在のシニア世代の厚生年金や国民年金の平均月額を一覧でご紹介しますので、合わせてご確認ください。

1. 10月から年金手取り額が変わる人とは?

10月から年金手取り額が変わるのはどのような人なのか、具体的なケースを確認するとともに、金額が変わる理由を解説していきます。

1.1 10月から年金の手取り額が変わる理由

厚生年金や国民年金からは、所得税や住民税などの税金や、健康保険料や介護保険料などの社会保険料が天引き(特別徴収といいます)されるのが一般的です。しかし、特別徴収される金額は年間を通して同じではなく、10月から変更されることがあります。

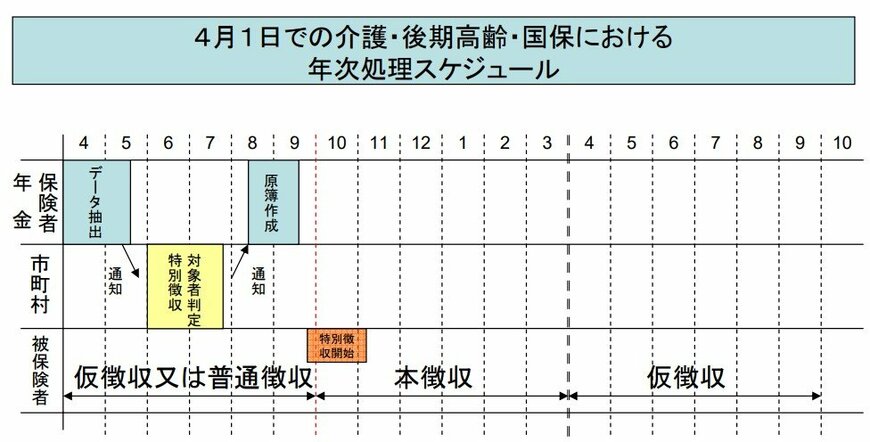

それは、公的年金から特別徴収されている住民税と社会保険料の算出方法が「仮徴収」と「本徴収」の二段階に分かれていることが理由です。

公的年金から特別徴収される税金や社会保険料は、前年の所得をもとに計算されますが、正式な金額が決まるのは6月〜7月頃になることが多いです。

そのため、金額が確定する前の当年度前半(4月・6月・8月)は、前年度の税額・保険料額の2分の1相当額を3回に分けて徴収しています。これが「仮徴収」です。

そして、金額が確定した当年度後半(10月・12月・2月)は、その確定した金額から当年度前半に納付した分を引いた金額を、年度後半の年金支給回数で割った金額がそれぞれ特別徴収されます。これを「本徴収」といいます。

この、仮徴収から本徴収に切り替わるタイミングが10月支給分になる自治体が多いことから、10月から年金額が変わると認識されています。

1.2 年金の手取り額が変わるのはこんな人

10月から公的年金の手取り額が変わるのは、具体的には次のような人です。

- 公的年金以外にも就労収入や不動産収入などがあった人

- 高額な一時所得があった人(退職金や不動産の売却益など)

- 配偶者控除などの控除が適用されなくなり、課税対象額が増えた人

上記のような場合は、特別徴収される金額が多くなり、手取り額が減るケースがあります。

また、公的年金を受給し始めたばかりの人も減額されることがあります。というのも、特別徴収は年金受給開始時から適用されるわけではなく、一般的に10月からになる自治体が多いためです。

それまでは納付書で支払ってきたものが、10月からは年金から特別徴収されるため、振込額が減るという仕組みです。ただし、納付書払いだったものが特別徴収に代わっただけなので、家計に影響が出るわけではありません。

では、現在のシニア世代は公的年金を月額いくら受給しているのでしょうか。次章で詳しく見ていきましょう。