年金は老後の生活を支える大切な柱です。

複雑に思える年金制度も、基本や受給額を知っておくことで将来への備えができます。

今回は、日本の年金制度の基本構造、年代別の平均額、働きながら年金を受け取る場合のルールについて紹介します。

1. 日本の年金制度「2階建て」

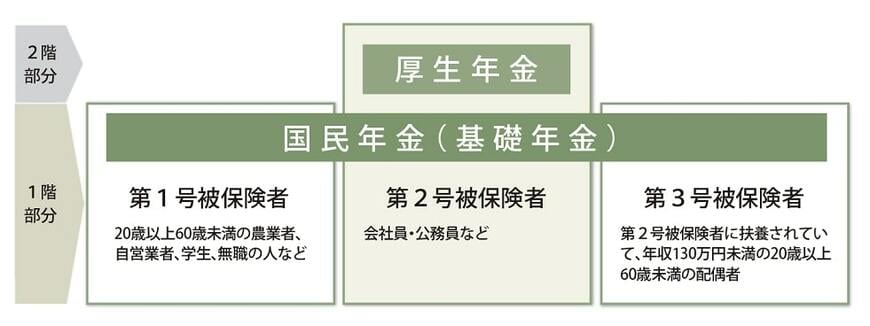

日本の年金制度は「2階建て」構造になっています。

すべての人が共通して加入する国民年金に、会社員や公務員が加入する厚生年金を上乗せする形です。

1.1 【1階部分】国民年金(基礎年金)

国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての人が対象で、老後の最低限の生活を保障する基礎的な制度です。

被保険者は職業や立場によって3つに分かれます。

- 第1号被保険者:自営業者・農業者・学生・無職の人など

- 第2号被保険者:会社員や公務員(厚生年金に加入している人)

- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

国民年金の保険料は一律定額で、自ら納付するのが基本ですが、収入や状況に応じて免除や猶予制度も利用できます。

老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などがあり、すべての人の生活を支える基礎部分となっています。

1.2 【2階部分】厚生年金保険

厚生年金保険は、会社員や公務員など第2号被保険者が対象で、国民年金の上に上乗せされる仕組みです。

加入者は報酬に応じて保険料を負担し、事業主と折半で支払います。

- 保険料は給与や賞与から天引きされる

- 将来の年金額は報酬に比例して決まる(報酬比例部分)

また、かつて公務員や私立学校教職員が加入していた「共済年金」は、制度の一元化により厚生年金に統合されました。