3. 【老後に向けた目標】自分に必要な貯蓄額ってどうやって決めればいい?

統計結果が示す通り、おひとりさま世帯の貯蓄額は極めて多様であり、「一般的」や「平均的」という表現で一括りで考えることは難しくなっています。

そこで、自分の貯蓄額をどのように考えたら良いのか、適切な貯蓄額を決めるポイントをお伝えしていきます。

3.1 現在と将来における収支の確認

貯蓄額を考える上で最も基本となるのが、自分自身の「収支」を正確に把握することです。収入と支出のバランスは個人によって大きく異なるため、一般的な基準値に頼るのではなく、自分の状況を客観的に分析する必要があります。

特に現代社会では、正社員、契約社員、フリーランス、複業など多様な働き方が広がっており、収入体系や社会保険の加入状況、将来受け取る年金額まで、個人差が非常に大きくなっています。

おひとりさま世帯では、この収支バランスを自分一人で管理していく必要があるため、より正確な把握が求められます。

具体的な確認方法としては、まず以下の3点を月単位で算出してみましょう。

- 現在の収入

- 将来の収入見込み(特に年金受給額)

- 月間の支出額

これらの金額を確認することによって、毎月の黒字額や赤字額が明確になり、自分の経済状況を客観視できるようになります。また、不要な支出が見つかれば削減できる可能性も高まり、効率的な貯蓄計画の第一歩となります。

3.2 ライフプランの具体化

貯蓄額を考える上で、欠かせないことがライフプランの具体化です。

具体的には、「いつ(年齢)」「何のために(ライフイベント)」「いくら必要か(費用)」という3つの要素を明確にしていきます。これにより、現実的な貯蓄目標額が定まり、そこから逆算して月々の貯蓄額などを決定することができます。

明確な目標がないままでは、「とにかく節約しなければ」という漠然とした不安に駆られ、モチベーションの維持が難しくなりがちです。

しかし、「いつまでに、いくら貯める」という具体的な道筋が見えれば、ライフイベントの実現に向けた前向きな気持ちで、貯蓄に取り組めるようになります。

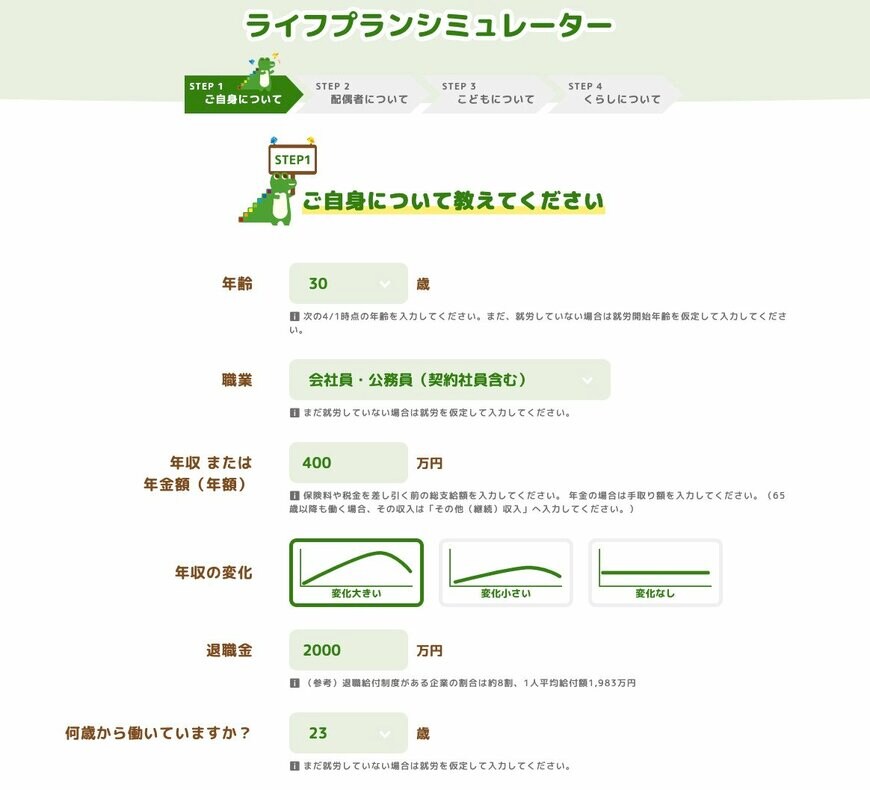

将来の資金計画は、金融庁の「ライフプランシミュレーター」などのツールを活用するのもよいでしょう。

4. まとめ

現代日本では、単身世帯が増加傾向にあり、「おひとりさま」が珍しくない時代となりました。

しかし、おひとりさま世帯の貯蓄事情としては、全ての年代で平均値と中央値の間に大きな乖離があり、「持っている人」と「持っていない人」とで、大きな二極化が存在しています。

そのため、貯蓄額は「一般的に」と考えるのではなく、自分自身の経済状況を客観的に見て、個人に合った金額設定をすることが重要となります。

ご自身の収支バランスを正確に把握し、具体的なライフプランに基づいた貯蓄目標を設定することが、「適切な貯蓄額」を持つための第一歩です。

平均値や中央値はあくまで参考値でしかなく、大切なことは、自分のライフスタイルや将来設計に基づいた、資産計画です。

ぜひ、今回の記事を参考に、あなたのライフプランに基づいた貯蓄額を考えた上で、貯蓄計画を立ててみてください。

参考資料

斎藤 彩菜