3. 生活保護費の計算方法と支給額の例

生活保護費はどのように計算され、いくら支給されるのか計算方法や支給額の目安を確認していきましょう。

3.1 生活保護費の計算方法

生活保護費は、厚生労働大臣が定めた基準により計算された「最低生活費」よりも世帯収入が少ない場合に、その差額が支給される仕組みです。

そのため、どんなに「生活が苦しい」と感じても、収入が最低生活費を超えていると生活保護は受けられません。

なお、収入とは、給与などの勤労収入や自営業の収入だけでなく、不動産収入や年金、贈与、保険金なども含まれます。

また、生活保護費は世帯構成や世帯員の年齢だけでなく、住んでいるエリア(級地区分)によっても金額が異なります。

級地区分とは、地域ごとの物価や生活水準の差を生活保護の基準額に反映させるための制度で、全国を1級地から3級地の3つに区分し、さらにそれぞれを2つずつ区分しています。

1級地は東京23区や横浜市、大阪市などの大都市が該当します。

3.2 生活保護費支給額の目安

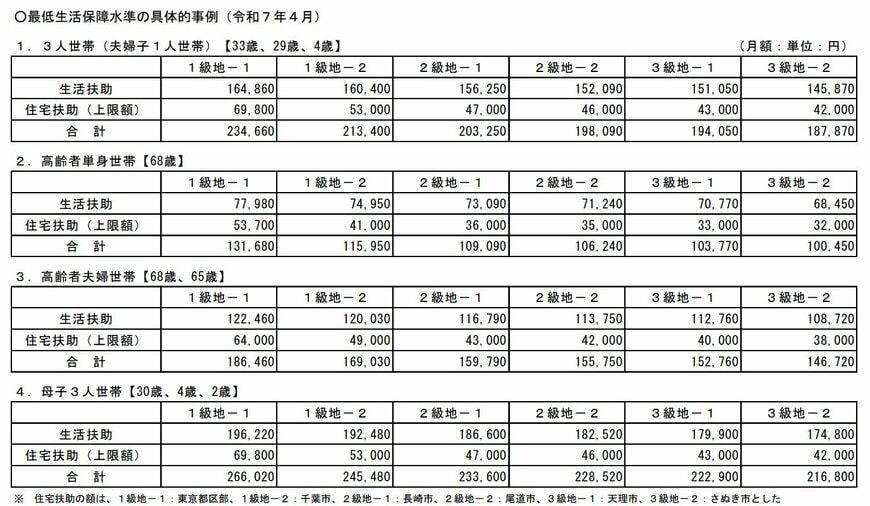

厚生労働省では生活保護の支給水準について、いくつかの世帯を例にとって、具体的な支給額を公表しています。具体的な金額は次の通りです。

例えば、3人世帯(33歳、29歳、4歳)で1級地-1に住んでいる場合、生活扶助が16万4860円、住宅扶助が6万9800円で、合計23万4660円受給できます。

同じ世帯構成で3級地-1に住んでいる場合は、生活扶助が15万1050円、住宅補助が4万3000円で合計19万4050円となります。

同じ世帯構成でも、住んでいるエリアによって差が生じていることがわかるでしょう。

同様に、高齢者夫婦世帯(68歳、65歳)で1級地-1に住んでいる場合、生活扶助が12万2460円、住宅扶助が6万4000円で、合計18万6460円受給できます。

上記の3人世帯の場合は1級地-1の場合23万4660円なので、同じエリアに住んでいても世帯構成によって異なることがわかります。

4. まとめ

これまで2023年・2024年の2年間にわたり、生活保護における「生活扶助の特例加算」として1000円が支給されてきました。

そして2025年10月からはさらに500円増額され、特例加算額として月額1500円が支給されます。

この措置により、物価高騰の影響を受けやすい低所得世帯の経済的な負担が軽減されることが望まれます。

しかし、受給できるのは生活保護受給世帯のみで一般の世帯には支給されません。

物価高騰は一般の世帯にも重くのしかかる問題であるため、すべての世帯が経済的な苦しさを感じなくて済むような施策が求められるでしょう。

参考資料

木内 菜穂子