家族が亡くなったとき、年金に関する手続きは思った以上に複雑で、戸惑う方が多くいらっしゃいます。とくに秋の訪れとともに、しんみりと故人を思い出す季節には、手続きのことまで気が回らないという方も少なくありません。

その中でも意外と知られていないのが「未支給年金」という制度です。

未支給年金とは、亡くなった方が本来受け取るはずだった年金を、一定の条件を満たすご遺族が請求できる仕組みです。

ただし、この年金は請求しない限り受け取ることができず、また年金には時効(5年)もあるため注意が必要です。

秋の深まりとともに、身の回りの整理を少しずつ進めながら、こうした手続きにも目を向けておくと安心です。

1. 未支給年金は誰が受け取れる?遺族の支給要件

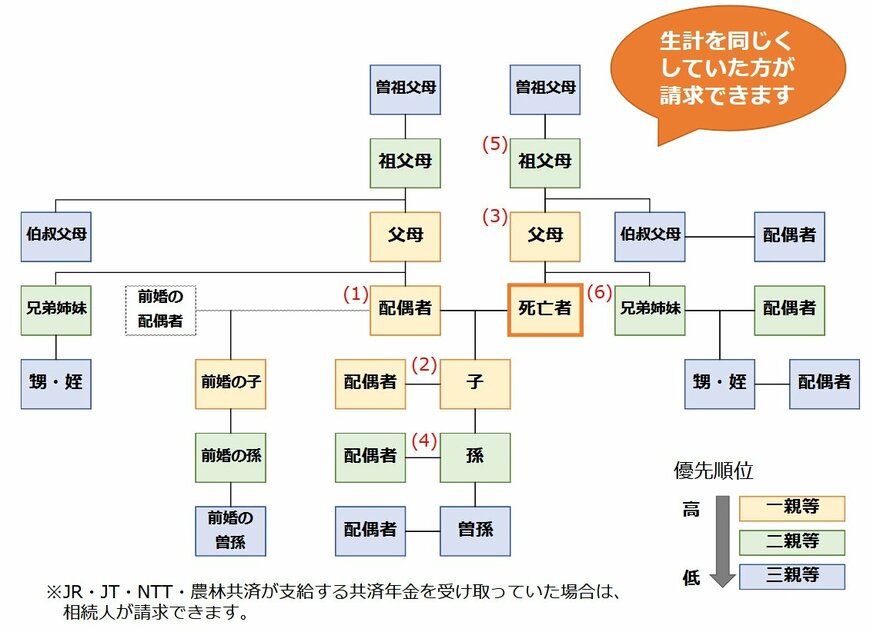

未支給年金を請求できるのは、亡くなられた方と「生計を同じくしていた」3親等以内の親族に限られます。請求できる人の順番(優先順位)は、次のとおりです。

- 配偶者

- 子

- 父母

- 孫

- 祖父母

- 兄弟姉妹

- 上記以外の3親等内の親族

上位の順位に該当する遺族がいる場合は、後順位者は受け取ることができません。

ここでいう「生計同一」とは、必ずしも同居している必要はありません。たとえ別居していても、仕送りや生活費の援助があれば、生計を共にしていたと認められる場合があります。

未支給年金を受け取ることができる先順位者がいると、後順位者の方は受け取る権利がありません。もし、受け取る同順位の方が2人以上いる場合、そのうち1人でも受取請求を行えば、全員のために全額に対して請求したものとみなされます。

支給要件に年齢制限はなく、幼い子どもや高齢の親でも、順位に従って受給権の有無が判断されます。

なお、遺族間で複数の受給資格者がいる場合は、円滑な手続きを行うためにも、事前に話し合って整理しておくと安心です。