10月、澄んだ空気に包まれる季節です。読書や散歩が心地よく感じられるこの時期は、ふと立ち止まってこれからの暮らしについて考えるのにもぴったりです。

定年退職を迎えたあと、生活の柱となるのが「公的年金」。しかし、受給のタイミングや手続きの流れ、繰上げ・繰下げの制度など、意外と複雑でわかりにくい部分も多いもの。

「退職後、本当に年金だけで生活できるのかな…」と不安を感じている方も少なくないと思います。そこで本記事では、退職後の生活設計を始める方に向けて、公的年金制度の基本知識や年金の繰上げ・繰下げ、退職後の年金手続きについてわかりやすく整理しました。

秋の夜長、静かな時間の中で、自分のこれからの暮らしを見つめ直すきっかけにしていただけたら嬉しいです。

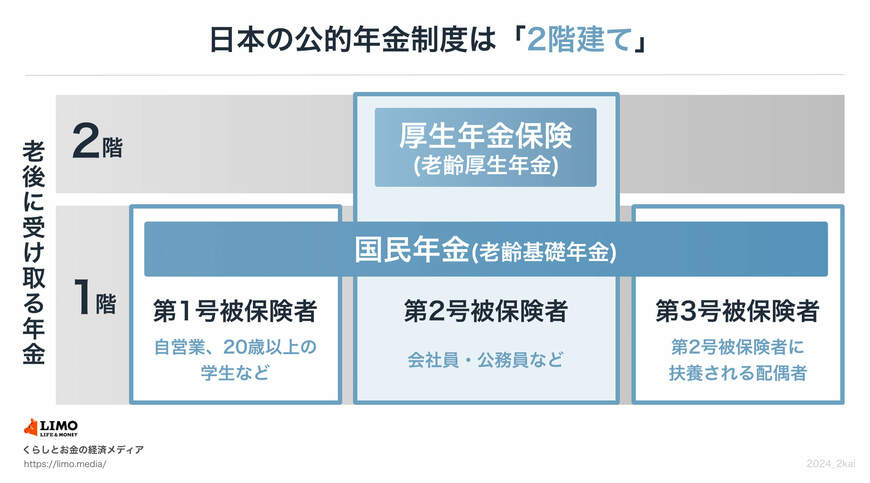

1. 日本の公的年金制度ってどんな仕組み?

まずは、日本の年金制度の仕組みをざっくり整理しておきましょう。

日本の公的年金は、「2階建て構造」と呼ばれる仕組みになっています。1階部分が国民年金(基礎年金)、2階部分が厚生年金です。

1.1 【国民年金】1階部分

- 加入対象:原則、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人

- 年金保険料:全員一律(年度ごとに改定)

- 老後の年金額:年金保険料の納付済月数に応じて決まる

1.2 【厚生年金】2階部分

- 加入対象:主に公務員やサラリーマンなどが加入する

- 年金保険料:報酬(給与・賞与)に応じた保険料を支払う(上限あり)

- 老後の年金額:納付済の年金保険料によって決まる

会社員や公務員として働いている間は、厚生年金に加入している人が多いですが、退職後は国民年金に切り替える必要があります。

ここで注意したいのが、「未加入期間を作らないこと」。もし国民年金に加入していない期間があると、将来もらえる年金額が減ってしまうだけでなく、そもそも受給資格を満たせなくなる可能性もあります。

退職したら、なるべく早く国民年金への切り替え手続きを済ませましょう。手続きが遅れると、その分の期間が未加入扱いになってしまうこともあります。

また、60歳を過ぎて「受給資格期間が足りない」という場合は、任意加入制度を使って足りない分を補うこともできます。