年金生活者の方にとって、毎月の手取り額は生活の安定に直結する最も重要な関心事でしょう。

2025年10月からは、税額や社会保険料の見直しによって「年金の手取りが増える人」と「減る人」が出てきます。

この記事では、その背景と影響を分かりやすく整理し、どのような人が該当するのかを解説します。

1. 年金の手取りはなぜ変わるのか

年金生活において最も重要なのは、「実際に受け取れる金額(手取り)」です。

額面の年金額そのものよりも、手もとに残る金額が生活に直結するからです。

年金の手取り額が変わる時期は主に4つのタイミングがあります。

1.1 年金改定による変動(6月支給分から)

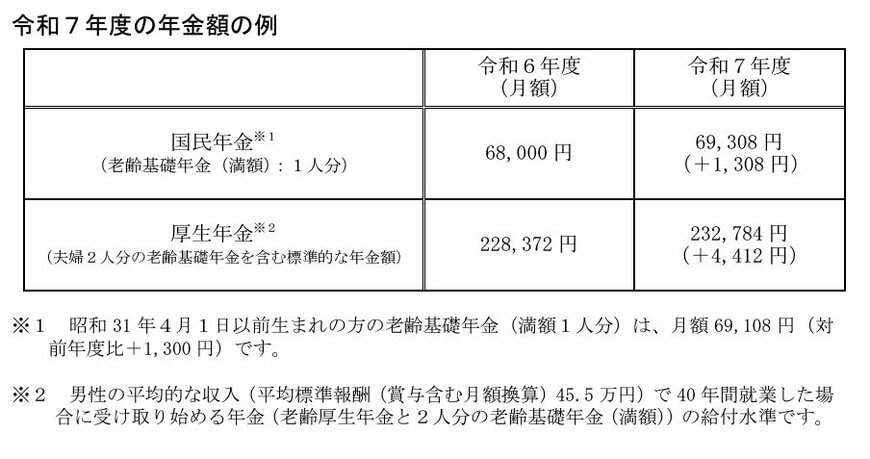

年金受給額(額面)の改定は、毎年4月に行われ、その影響は6月に支給される年金から反映されます。これは、物価や賃金の変動に応じて年金額自体が見直されるためです。

1.2 税金・社会保険料による変動(10月支給分から)

額面の年金額が変わらなくても、手取り額が変動することがあります。これは、年金から天引きされる税金や社会保険料(介護保険料、国民健康保険料など)の金額が見直されるためです。

通常、この天引き額の変更は、10月の年金支給分から反映される仕組みです。ただし、一部の自治体では8月支給分から反映される場合もあるため、「8月に手取り額が変わった」と感じた方もいるかもしれません。

1.3 働くシニアの「在職時改定」による変動(12月支給分から)

65歳以上で働きながら厚生年金に加入している方(在職老齢年金の対象者)は、「在職時改定」によって年金額が増える可能性があります。

これは、働いて納めた厚生年金保険料が毎年10月に年金額へ反映される制度です。この改定による新しい年金額は、12月に支給される年金(10月・11月分)から適用されます。

1.4 控除や制度改正の影響

さらに、公的年金等控除や基礎控除など、税制上の控除額が見直されることもあります。

控除が減れば課税所得が増え、税金が増えるため手取りは減ります。逆に控除が拡充されれば手取りは増える方向に働きます。

このように、年金の手取り額は様々な要因で変動します。これらのタイミングと変動の要因を理解し、今後の生活設計に役立てましょう。