3. 【生活保護】「生活扶助」いくらもらえる?

実際に受けられる生活扶助の金額は、どのように決まるのでしょうか。計算して確かめてみましょう。

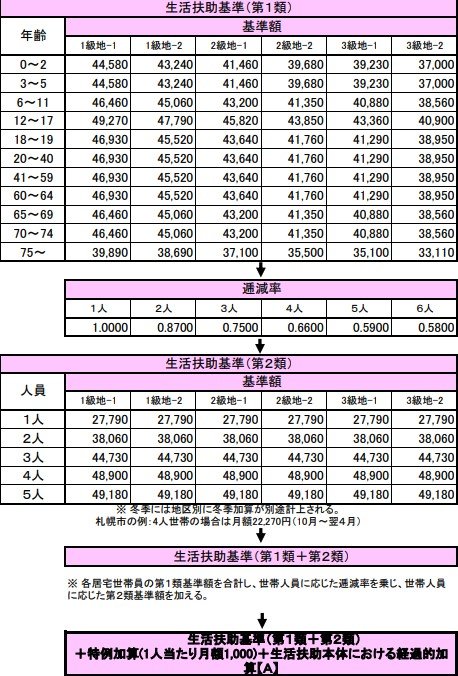

生活扶助の計算は、2つの基準額と逓減率に応じて決まります。

- 基準額(第1類):年齢と級地によって決まる金額

- 基準額(第2類):世帯人員数と級地によって決まる金額

- 逓減率:世帯人員数が多いほど一人当たりの金額が減るように調整する割合

では、東京23区(1級地)に在住する50歳と45歳の夫婦世帯を例に、実際に扶助額を計算してみましょう。それぞれの金額は、以下のとおりとなります。

- 基準額(第1類):東京23区は1級地-1に該当するため、50歳・45歳の基準額(第1類)はともに4万6930円となる。

- 逓減率:夫婦2人の世帯の場合、0.8700となる。

- 基準額(第2類):1級地-1に在住する2人世帯の場合、3万8060円となる。

そして、生活扶助基準額は以下の式で計算します。

- 生活扶助基準=基準額(第1類)×逓減率+基準額(第2類)

よって、世帯の生活扶助基準額は以下のとおりです。

- (4万6930円+4万6930円)×0.8700+3万8060円=11万9718円

ここに、特例加算が1人あたり月額1500円加わるため、最終的な合計扶助額は12万2718円となります。もし住宅家賃を支払っている場合は、住宅扶助として5万3700円が支給されます。約17万5000円を保護費として受け取れるのです。

この扶助で少しずつ生活を立て直し、再度自立した生活を営めるようにするのが生活保護の意義です。有効活用することで、自立に向けた生活再建につなげることができます。」など、客観的かつ前向きな表現にする方が適切です。

次章では、生活扶助の検証について解説します。